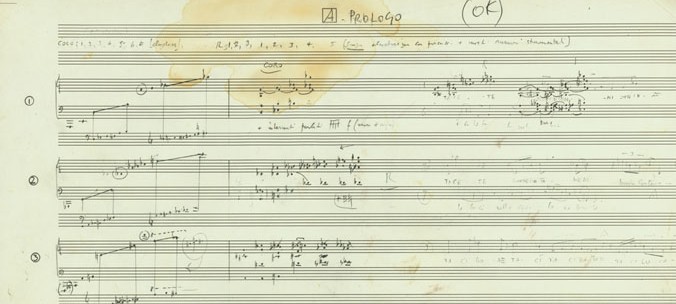

Partimento di Leonardo Leo. © Napoli, Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella.

Con la mente e con le mani. Improvisation from ‘cantare super librum’ to partimenti rappresenta il secondo appuntamento di un ciclo sull’improvvisazione musicale nei diversi periodi storici. Questa manifestazione, organizzata dall’Istituto per la Musica e dedicata alle pratiche improvvisative del Rinascimento e del Barocco, prosegue la riflessione iniziata nel novembre 2012 con il convegno Improvised Music in Europe: 1966-1976.

Dal 9 all’11 novembre 2013, con il coordinamento di Massimiliano Guido e Peter Schubert (McGill University, Montréal), avranno luogo una serie di eventi incentrati sull’uso dell’improvvisazione nell’insegnamento della teoria musicale oggi. Thomas Christensen terrà la lectio inauguralis, che sarà seguita da sessioni di studio sulla memoria, sulle pratiche improvvisative e sulla pedagogia. Interverranno Edoardo Bellotti, Bor Zuljan , Michael Callahan, Philippe Canguilhem, Giuseppe Fiorentino, Massimiliano Guido, Jean-Yves Haymoz, Stefano Lorenzetti, William Porter, Giorgio Sanguinetti e Peter Schubert. Durante il convegno la Fondazione Accademia Internazionale di Smarano, che è tra gli enti collaboratori, presenterà la propria attività didattica e di ricerca nel campo della musica per tastiera dell’epoca rinascimentale e barocca.

Scarica il programma

Programma

Saturday 9 November 2013

1 p.m.

Registration

2 – 2.45 p.m.

Opening Address

Massimiliano Guido & Peter Schubert (McGill University, Montréal)

Gianmario Borio (Istituto per la Musica, Fondazione Giorgio Cini, Venezia)

2.45 – 3.45 p.m.

Keynote Lecture: Theory in the Midst of Notes

Thomas Christensen (University of Chicago)

Keeping Score while Improvising

4 – 6 p.m.

First Session: The Art of Memory

Chair: Gianmario Borio

Stefano Lorenzetti (Conservatorio di Musica di Vicenza)

Musical Inventio, Loci Communes, and the Art of Memory

Discussant: Roberto Perata (Università Statale di Milano)

Massimiliano Guido (McGill University)

Climbing the Stairs of the Memory Palace: Gestures at the Keyboard for a Flexible Mind

Discussant: Arnaldo Morelli (Università de L’Aquila)

6.30 p.m.

Lecture-Recital

Bor Zuljan (Haute École de Musique de Genève)

‘Ricercar una Fantasia’: The Techniques for Improvising a Fantasia on Lute in the Sixteenth Century

Sunday 10 November 2013

9.30 – 10 a.m.

Poster Session: Ongoing Researches in Historical Improvisation

Niels Berentsen (Royal Conservatoire of The Hague)

Strategies for Improvisation in Early Fifteenth and Late Fourteenth Century Music

Jacques Meegens (Centre Études Supérieures Musique Danse, Poitou-Charentes)

Improvising a Fifteenth-Century Keyboard Prelud

Peter van Tour (Uppsala University)

Modulatory Segments in Partimenti by Nicola Sala and Fedele Fenaroli

10 a.m. – 1.15 p.m.

Second Session: Instrumental Counterpoint and Improvisation

Chair: Massimiliano Guido

Edoardo Bellotti (Eastman School of Music, Rochester University)

Composing at the Keyboard: Banchieri and Spiridion, Two Complimentary Methods

Discussant: Felix Marangoni (Università Ca’ Foscari, Venezia)

William Porter (Eastman School of Music, Rochester University)

Improvising a North German Preambulum

Discussant: Jacques Meegens (Centre Études Supérieures Musique Danse, Poitou-Charentes)

Giorgio Sanguinetti (Università di Roma Due ‘Tor Vergata’)

Cheating the Work-of-Art Paradigm: Partimento Implication for Classical Performers

Discussant: Marco Pollaci (Nottingham University)

3 – 5 p.m.

Third Session: Vocal Counterpoint and Improvisation

Chair: Peter Schubert

Philippe Canguilhelm (University of Toulouse)

Towards a Stylistic History of ‘Cantare super Librum’

Discussant: Peter van Tour (Uppsala University)

Giuseppe Fiorentino (University of Cantabria)

Singing ‘by Reason’ and Singing ‘by Use’: Extempore Polyphonies in Renaissance Spain

Discussant: Niels Berentsen (Royal Conservatoire of The Hague)

6 p.m.

Musical Demonstrations: Keyboard & Vocal Improvised Music

Instruments: Edoardo Bellotti & William Porter, harpsichords

Presentation of the Fondazione Accademia Internazionale di Smarano: Giacomo Corrà

Voices: Benjamin Duinker, Edmund Milly, Ellen Wieser, and Meagan Zantingh, singers from VivaVoce – Peter Schubert, conductor

Monday 11 November 2013

9 – 11 a.m.

Fourth Session: Pedagogy

Chair: Thomas Christensen

Jean-Yves Haymoz (Haute École de Musique de Genève)

Cantare super Librum: Strategies and Techniques.

Lecture and Workshop with Professional Singers

Peter Schubert (McGill University, Montréal)

Teaching Theory through Vocal Improvisation

Michael Callahan (Michigan State University)

Play It: Some Challenges of, and Solutions to, Teaching and Learning Undergarduate Music Theory at the Keyboard

12 – 12.30 p.m.

Panel Discussion: Improvisation as a Teaching and Analytical Tool