La Fondazione Giorgio Cini, in collaborazione con la Israel Antiquities Authority e Shelby White and Leon Levy Lod Mosaic Center presenta nel centro espositivo sull’Isola di San Giorgio Maggiore Il Serraglio delle Meraviglie. Il mosaico romano di Lod alla Fondazione Giorgio Cini.

La mostra, unica tappa italiana del tour che ha portato l’opera nei più importanti musei del mondo, è stata resa possibile grazie al supporto di Patricia e Phillip Frost. Il mosaico sarà visitabile fino al 10 gennaio 2016.

Il Serraglio delle Meraviglie è un’iniziativa che offre al pubblico italiano l’esclusiva opportunità di ammirare un mosaico romano di superba qualità iconografica e conservativa, rinvenuto nel 1996 nei pressi della cittadina israeliana di Lod, luogo che secondo un’antica leggenda locale diede i natali a San Giorgio. L’eccezionalità dell’opera, che risale al terzo secolo dopo Cristo, è dovuta anche alla sua qualità conservativa. Si tratta di uno più bei e grandi pavimenti musivi mai ritrovati in Israele, un vero e proprio gioiello archeologico, estremamente ben conservato. Il pavimento è composto di riquadri in cui sono raffigurati in dettaglio mammiferi, uccelli, pesci, una varietà di piante e le navi che erano usate all’epoca della sua realizzazione. Il mosaico è formato da tessere in pietra e cubi di vetro di vari colori: dal blu all’ocra, dal rosso al giallo, dal marrone al bianco, fino al nero, passando per varie sfumature di grigio.

Subito dopo la scoperta, il mosaico venne nuovamente sepolto per proteggerlo dagli elementi che avrebbero potuto comprometterne la conservazione. Solo nel 2009 venne esposto di nuovo, per un fine settimana soltanto; oltre 30mila visitatori colsero l’opportunità di ammirarlo in quell’occasione. Nello stesso anno, furono avviati i lavori – finanziati dalla Leon Levy Foundation e da Shelby White, presidente degli Amici della Israel Antiquities Authority – del Lod Mosaic Archaeological Center, il centro museale che ospiterà permanentemente il mosaico a partire dal 2017, anno in cui è prevista l’apertura.

Nel 2010, il Mosaico di Lod è partito per un tour internazionale, che lo ha visto esposto in alcuni tra i più prestigiosi musei mondo: dal Metropolitan Museum of Art di New York al Louvre di Parigi all’Altes Museum di Berlino, dal Waddesdon Manor, castello nel cuore del Buckinghamshire nel Regno Unito, all’Hermitage di San Pietroburgo. Penultima tappa del tour, prima del definitivo ritorno in Israele, e unica, imperdibile, tappa italiana è Venezia, dove dal 9 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016 sarà a negli spazi della Fondazione Giorgio Cini. Il tour si concluderà a Miami, negli Stati Uniti, all’interno della mostra Patricia and Phillip Frost Art Museum in the Florida International University, in programma dall’11 febbraio al 15 marzo 2016.

In occasione della mostra l’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Cini ha sviluppato la riflessione sul tema del mosaico di Lod ideando e realizzando, con la collaborazione scientifica di Elisabetta Concina, una mostra fotografica, e due video. Le fotografie, provenienti dalla ricchissima Fototeca della Fondazione Cini, si riferiscono ai mosaici pavimentali di alcuni tra più importanti complessi archeologici del nostro Paese: Aquileia, Roma, Palestrina e Pompei. Il primo video invece, realizzato in collaborazione con le Sovrintendenze Archeologiche di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, propone un viaggio per immagini che documenta la straordinaria ricchezza del patrimonio archeologico italiano, con specifico riferimento all’area alto adriatica, nel tentativo di suggerire al pubblico un vero e proprio itinerario di viaggio che gli permetta di approfondire il tema della mostra. Il secondo video propone un confronto più ampio, allargando l’area di paragone del Mosaico di Lod al bacino del mediterraneo nel tentativo di identificarne i modelli di stile, le comunanze tematiche, le similitudini iconografiche ma anche le divergenze compositive e le deviazioni tecniche.

[accordion]

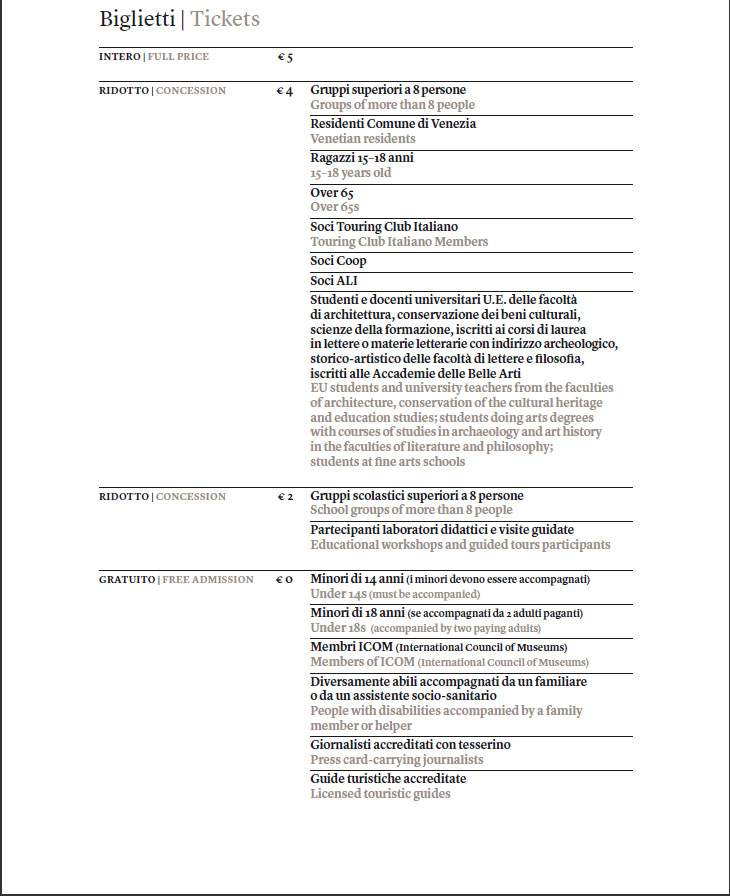

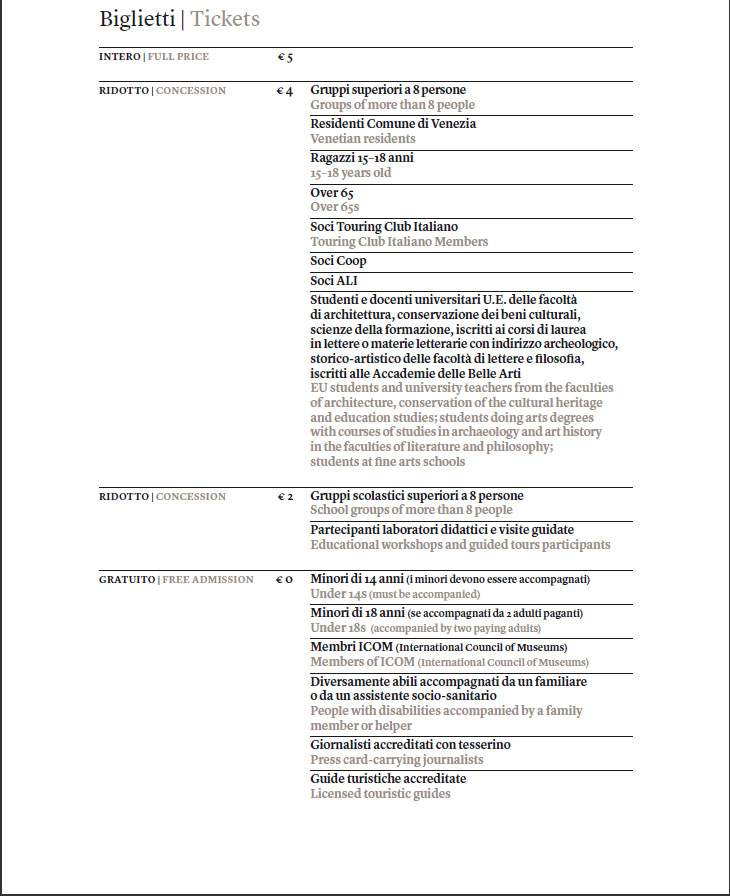

[accordion_entry title=”Biglietti“]

[/accordion_entry]

[/accordion]

[accordion]

[accordion_entry title=”Visite guidate e laboratori didattici”]

Progetto didattico

a cura di Artsystem

Il magnifico pavimento musivo sarà per tutti un’occasione unica per conoscere un’opera che viene da lontano e che qui a Venezia avrà il potere di fare da ponte con la nostra importante tradizione musiva a cominciare da quella presente nel territorio lagunare per raggiungere, attraverso un viaggio di immagini, nell’area dell’Alto Adriatico. Un’occasione unica anche per riprendere confidenza con l’arte del mosaico: un’aula didattica allestita con pietre, vetro, colore, fantasia, storie, sabbie, attrezzi… ospiterà mosaicisti in erba, piccoli e grandi, che tenteranno di trattenere, non solo nel ricordo, le meraviglie di questo grande serraglio.

Scarica il programma-didattico

A partire dal 17 ottobre e per tutta la durata della mostra, i visitatori che desiderano ammirare da vicino il Mosaico di Lod e approfondire la conoscenza dell’opera e la tecnica del mosaico, potranno richiedere, previa prenotazione, visite guidate o laboratori didattici, realizzati da Artsystem.

In una apposita area della mostra riservata all’attività didattica sarà allestito, grazie alla collaborazione con la ditta veneziana Orsoni Mosaici srl – Gruppo Trend Spa – e la restauratrice di mosaici Alessandra Costa, uno spazio dedicato al mestiere del mosaicista. Si potranno vedere gli attrezzi del mestiere, toccare con mano tessere lapidee e vitree cogliendo le caratteristiche che ne determinano poi i diversi usi decorativi.

Bambini della scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria di primo grado potranno provarsi, secondo vari livelli di difficoltà, con quest’arte dalla storia molto antica con grande potenzialità decorativa ed espressiva. Il Serraglio delle Meraviglie come un tempo ispirerà curiosità e divertirà con i suoi animali reali e fantastici. Durante le visite guidate si approfondiranno varie tematiche come le possibili chiavi di lettura delle figure riprodotte nel tappeto musivo, la storia della città israeliana di Lod, luogo della scoperta, l’operazione delicata e difficile dello strappo, il lungo peregrinare del mosaico e il suo ritorno in Israele.

Le visite guidate e i laboratori si possono richiedere, previa prenotazione, contattando la segreteria didattica al n. verde 800 662 477 (lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 9 alle 13) o scrivendo a artsystem@artsystem.it.

[/accordion_entry]

[/accordion]

[accordion]

[accordion_entry title=”Conferenze sui pavimenti musivi e marmorei dall’antichità al medioevo“]

L’Istituto di Storia dell’Arte presenta al pubblico un ciclo di incontri a cura di Giordana Trovabene, che conta la presenza di archeologici e storici dell’arte specialisti dell’argomento, volto ad esplorare alcuni aspetti della produzione materiale, delle tecniche esecutive, dell’iconografia e dell’evoluzione storico-stilistica dei pavimenti musivi dall’antichità al romanico, privilegiando per ragioni di contestualità storico-geografica l’area del Mediterraneo.

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2015 | ore 17.00

Il mosaico di Lod. Considerazioni sui tessellati di età romana in ambito domestico: domus, villae suburbanae et maritimae

Giordana Trovabene

Università Ca’ Foscari di Venezia e Association Internationale Etude Mosaïque Antique

—

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2015 | ore 17.00

I mosaici pavimentali delle basiliche paleocristiane (secoli IV-VI)

Giordana Trovabene

Università Ca’ Foscari di Venezia e Association Internationale Etude Mosaïque Antique

—

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2015 | ore 17.00

I mosaici del Veneto e il progetto di catalogazione dei rivestimenti pavimentali antichi

Federica Rinaldi

Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma

Francesca Veronese

Padova, Musei Civici agli Eremitani, Museo Archeologico

—

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2015 | ore 17.00

I “sectilia pavimenta”: da Costantinopoli a Venezia

Simonetta Minguzzi

Università degli Studi di Udine

—

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015 | ore 17.00

I pavimenti musivi delle sinagoghe in Israele fra il IV e il VI secolo

Elisabetta Concina

Università Ca’ Foscari di Venezia

—

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2015 | ore 17.00

I pavimenti musivi dell’occidente romanico tra XI e XIII secolo in Italia e in Francia

Giordana Trovabene

Università Ca’ Foscari di Venezia e Association Internationale Etude Mosaïque Antique

[/accordion_entry]

[/accordion]