12 dicembre 2012 – 13 febbraio 2013

Da lunedì a venerdì: 9.00 – 16.30

Sabato e domenica: 10.00 – 16.00*

Saletta Espositiva della Nuova Manica Lunga, Fondazione Giorgio Cini onlus, Isola di San Giorgio Maggiore – Venezia

*Durante il sabato e la domenica l’accesso alla Fondazione è consentito solo tramite le visite guidate.

Con lo scopo di valorizzare e far conoscere il prezioso patrimonio conservato presso l’Isola di San Giorgio Maggiore, lo staff del Coordinamento Biblioteche della Fondazione Giorgio Cini ha ideato e realizzato una piccola esposizione con alcuni degli esemplari più significativi delle preziose raccolte antiche, creando un percorso tematico dedicato al concetto di tempo.

La mostra è stata pensata e organizzata in bacheche tematicamente omogenee: nella prima bacheca, la misurazione scientifica del tempo; nella seconda, i pronostici; nella terza, le profezie e i libri di ventura; nella quarta, la medicina e le ricette per il buon vivere; nella quinta, l’arte del ben morire; nella sesta: il ritorno all’Assoluto.

Il tempo, inteso come la dimensione nella quale si verificano gli eventi, ha la necessità di essere misurato per poter concepire e determinare il passato, il presente e il futuro. Dopo alcuni esempi di studio e calcolo scientifico per il rilevamento temporale, la mostra prosegue documentando un aspetto rilevante della cultura del Rinascimento: la convinzione di poter guardare il futuro per poter affrontare profeticamente gli avvenimenti che in quegli anni risultavano essere particolarmente tumultuosi (guerre, epidemie, eventi nefasti attribuiti a castighi divini…).

Vengono a tal proposito esposti alcuni splendidi esempi dei più famosi libri di ventura, di profezia e di chiromanzia.

Il senso della morte era sicuramente un tema molto sentito fin dal Medioevo. Con l’introduzione e lo sviluppo della stampa a caratteri mobili, si diffondono anche studi, manuali, dissertazioni di carattere tecnico-scientifico, tra i quali non mancano quelli di medicina; la trattatistica, poi, viene affiancata da libri di ricette per il ben vivere alla luce del ben morire. Con gli ordini religiosi mendicanti si divulga il messaggio del memento mori e, per raggiungere anche le classi meno acculturate, si affiancano alle prediche dei monaci le immagini crude degli scheletri muniti di falce, accanto al letto del morente.

Il momento della morte coinvolge l’uomo materiale che lo teme e lo fugge; l’uomo spirituale, invece, attende quell’istante come occasione per il ritorno all’Assoluto.

Il famoso testo dell’Imitazione di Cristo è l’opera religiosa maggiormente diffusa dopo la Bibbia e, insieme al Fiore di Virtù, indica la via che un buon cristiano deve seguire per raggiungere la perfezione dell’anima finalizzata al personale e intimo ricongiungimento con l’Assoluto.

Proseguendo lungo la scala delle virtù si viene sfiorati dalla meraviglia della beatitudine e il Paradiso riconsegna la pace sospirata.

La mostra è curata da Ilenia Maschietto e Matteo Giro con il supporto dell’Ufficio Tecnico della Fondazione Giorgio Cini.

[accordion]

[accordion_entry title=”I. LA MISURAZIONE DEL TEMPO”]

Misurare il tempo può essere considerata una delle prime scienze esatte dell’antichità. Determinare la lunghezza della notte era di fondamentale importanza per capire quando sarebbe potuta riprendere l’attività produttiva alla luce del giorno; così come indispensabile era ed è la divisione periodica delle stagioni.

Il calendario è lo strumento adottato dall’uomo per suddividere il tempo in periodi ed è il risultato dell’osservazione del Sole e della Luna: il calendario solare descrive l’anno suddiviso in 365 (o 366) giorni e le stagioni iniziano sempre negli stessi giorni; nel calendario lunare, il mese lunare dura circa 29 giorni e mezzo e il mese inizia sempre con la Luna nuova.

Fu così che l’uomo rivolse gli occhi al cielo e iniziò lo studio metodico degli astri, dei pianeti e del nostro satellite.

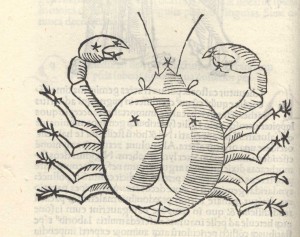

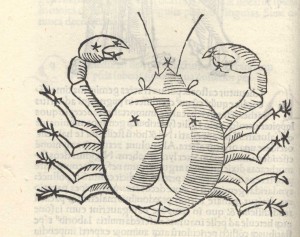

Rufus Festus Avienus, Hic codex auienii continet epigramma. eiusdem arati phaenomena geographiae carmine heroico: & oras maritimas trimetro iambico …, (Venezia, Antonio da Strada, 1488).

Prima edizione a stampa dell’opera di Avienus, poeta latino del IV secolo, nato a Bolsena, appartenente all’aristocratica cerchia dei Simmachi e dei Nicomachi; deve la sua fama sopratutto alla parafrasi dei Phenomena di Arato, poema scientifico che descrive il sorgere e il tramontare delle stelle: il sistema planetario viene rappresentato nella concezione tolemaica della volta celeste, per cui al centro vi si trova la Terra mentre nel cerchio più esterno risiedono le stelle fisse. Le descrizioni delle orbite sono in versi tratti da Naturalis Historia di Gaio Plinio Secondo. Particolare è la descrizione delle orbite di Mercurio e di Venere che girano eccezionalmente per le concezioni astronomiche del tempo attorno al Sole. Il testo contiene anche Ora maritima, poemetto in trimetri giambici che delinea le coste dell’impero dalla Britannia a Marsiglia, utile fonte storica per la descrizione delle coste di Spagna e Gallia nell’antichità.

In particolare, l’immagine rappresenta una delle costellazioni che forma lo Zodiaco: il cancro.

[/accordion_entry]

[/accordion]

[accordion]

[accordion_entry title=”II. PRONOSTICI E PROFEZIE”]

Nel Medioevo era sentimento comune il timore della fine del mondo nel fatidico anno Mille. Cinquecento anni più tardi l’Europa, lacerata da guerre politiche e religiose e spaventata da oroscopi e presagi catastrofici, pensò di nuovo che il giudizio universale fosse vicino. Le angosce del tempo venivano alimentate con maggior vigore da numerosi pronostici che passavano tra le mani soprattutto dei lettori medio colti e delle classi più basse: a cavallo tra i due secoli la produzione profetico-divinatoria era certamente fra le più commerciabili.

La connessione tra astronomia e astrologia era strettissima anche nel Rinascimento. La pratica di osservare il cielo e di compilare effemeridi serviva da base alla pratica di redigere “temi di nascita” (oroscopi) e di predire avvenimenti futuri.

Profeta Daniele, Insonnij di Daniel. Questo sie il modo di vedere le significatione de gli insonij secondo li giorni della Luna. Composti per alphabeto, (Venezia ?, 1515-1525 ca.).

Deportato a Babilonia perché giudeo, il profeta Daniele grazie alla sua saggezza riuscì a conquistare la fiducia del re Nabucodonosor: il sovrano fece un sogno così inquietante che questi convocò al suo cospetto i maggiori interpreti, maghi, astrologi allo scopo di chiarire il sogno e rivelargli il significato. Il re, volendo avere la prova della loro arte e competenza, si rifiutò di raccontare il sogno e pretese che da soli arrivassero alla relativa interpretazione. Pregando intensamente il Signore, Daniele ebbe l’illuminazione e svelò a Nabucodonosor il sogno e il suo significato: il re riconobbe quindi l’esistenza del vero Dio ed elesse Daniele a capo di tutti i saggi di Babilonia. Il rarissimo testo d’uso popolare qui esposto, il cui autore è il più famoso interprete dei sogni della tradizione cristiana, si compone di quattro carte dove si raccolgono, in ordine alfabetico, i temi dei sogni con il relativo significato.

[/accordion_entry]

[/accordion]

[accordion]

[accordion_entry title=”III. LA SORTE”]

Oltre ai pronostici e alle profezie vi era anche un altro fortunato genere letterario che affrontava la previsione del futuro, ovvero i libri di sorte: strumenti di gioco interamente illustrati che, scelto un quesito, permettevano tirando dadi o carte di ottenere la risposta relativa al proprio avvenire.

Esistevano anche altri modi per raggiungere questo scopo. Piuttosto diffusi erano infatti i libri di chiromanzia, l’arte di interpretare i segni della mano per predire non solo il futuro dell’interessato, ma anche per conoscere ogni aspetto della persona, come il suo passato, il carattere, le sue attitudini e le qualità positive e negative.

Libri, questi, che non potevano certo passare inosservati ai rigidi censori e vennero tutti inseriti nell’Indice dei libri proibiti.

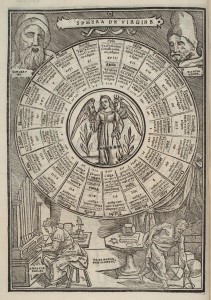

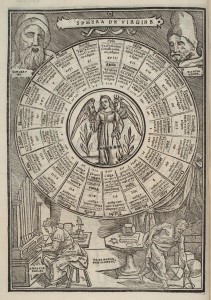

Sigismondo Fanti, Triompho di Fortuna, (Venezia, Iacopo Giunta e Agostino Zani, 1526).

Il Fanti fu astrologo e umanista ferrarese e nei suoi scritti si dichiarava professore delle arti matematiche. L’edizione qui in esame rappresenta un’ interessante versione delle Sorti di Lorenzo Spirito Gualtieri. All’inizio del testo si sceglie fra 72 quesiti il tema di cui si desidera conoscere il futuro; si percorrono poi 4 diverse stazioni: la rosa dei venti, le 12 case (che corrispondono alle 12 casate signorili d’Italia), le 72 ruote e le 36 sfere. La parte finale del testo è invece composta dai responsi dati dai profeti e dalle sibille.

[/accordion_entry]

[/accordion]

[accordion]

[accordion_entry title=”IV. LA MEDICINA E IL “BEN VIVERE”]

Tra XV e XVI secolo si continuava a sostenere l’importanza dell’astrologia e dell’alchimia per la medicina. Molti indovini esercitavano spesso anche pratiche mediche: la salute e la malattia erano aspetti fondamentali per la divinazione. La crescente attenzione per i fenomeni dell’esperienza umana considerati misteriosi perché inspiegabili, metteva in risalto quei risvolti della medicina che erano più difficilmente riconducibili a una scientia. Il legame tra medicina e astrologia, infatti, era talmente forte nel Rinascimento da far credere che i vari pianeti controllassero le fasi della gravidanza o le malattie relative ad alcune parti del corpo.Inoltre, accanto ai manuali di medicina indirizzati a specialisti, troviamo numerosi ricettari in volgare, destinati alle classi più basse: una serie di rimedi naturali per “l’arte del ben vivere”.

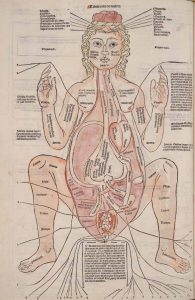

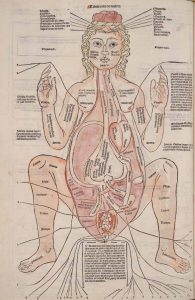

Ketham, Johannes de, Fasciculus medicinae, Venezia, Giovanni e Gregorio de Gregori, 1491

(La donna con in grembo il nascituro.)

La Fondazione Giorgio Cini conserva tre diverse edizioni, due in latino e una in volgare, relative al famoso testo che comprende una serie di trattatelli tardo medievali raccolti da Giovanni Ketham, probabilmente da identificare con Johannes de Kirchheim, medico tedesco insegnante a Vienna e che per qualche tempo dimorò a Venezia. Il Fasciculus era una sorta di manuale-summa che conteneva le conoscenze basilari della medicina pratica. I trattati riguardano l’uroscopia, le principali patologie medico-chirurgiche accompagnate dalle relative indicazioni terapeutiche, l’astrologia medica, la flebotomia, alcune nozioni ostetrico-ginecologiche, il famoso Consiglio sulla peste (scritto da Pietro da Tossignano), le proprietà dei farmaci di origine vegetale e infine l’anatomia (basata sulle teorie di Mondino de’ Liuzzi). L’editio princeps del 1491 in latino è corredata da sei tavole, di cui due colorite a mano, di così alta fattura da essere state attribuite a Mantegna, Gentile Bellini e ad altri importanti artisti del periodo.

[/accordion_entry]

[/accordion]

[accordion]

[accordion_entry title=”V. L’ARTE DEL BEN MORIRE”]

Trattati di medicina e ricettari erano volti alla ricerca del ben vivere e allontanare il più possibile il momento della morte. A partire dalla metà del Trecento il fatidico istante del trapasso acquistò un’importanza sempre maggiore secondo una nuova sensibilità: con il proliferare degli ordini mendicanti il tema del memento mori ossessionò con insistenza tutta l’Europa. Questo sentire si tradusse facilmente nel testo e nelle immagini dell’Ars moriendi, un’opera anonima corredata da 11 xilografie che ricordano al cristiano ciò che deve temere e ciò in cui deve riporre la propria fede. Strettamente connessa alla fortuna dell’Ars moriendi è quella della Danza macabra. Grazie all’adattamento che ne fece Hans Holbein, ebbe largo successo nell’editoria: 49 xilografie animate da una vena sarcastica in cui lo scheletro, personaggio tra i personaggi, porta con sé, democraticamente, ogni essere vivente.

L’Ars moriendi è un’opera anonima di cui si conoscono due versioni di differente lunghezza. Quella breve è corredata da 11 xilografie raffiguranti le 5 tentazioni che il morente deve affrontare nel fatidico istante (il dubbio sulla fede, la disperazione per i peccati, l’attaccamento ai beni terreni, il rifiuto della sofferenza, l’orgoglio per le proprie virtù), le 5 ispirazioni angeliche che lo soccorrono e infine la buona morte. Lo scopo delle xilografie è quello di ricordare al cristiano ciò che deve temere e ciò in cui deve credere nel momento del trapasso.

[/accordion_entry]

[/accordion]

[accordion]

[accordion_entry title=”VI. IL RITORNO ALL’ASSOLUTO”]

Al fine di salvare la propria anima e garantirsi la vita eterna oltre la morte, vi erano a disposizione per il devoto manuali e trattati che indicavano la retta via da perseguire.

Il Fiore di virtù ad esempio era un testo moraleggiante costituito da 35 capitoli, in cui si alternano le descrizioni di vizi e virtù, seguite dalla simbolica associazione a un animale. Altra opera diffusissima nella letteratura cristiana fin dal Medioevo fu il De Imitatione Christi, attribuita al monaco agostiniano Tommaso de Kempis o al teologo e filosofo francese Jean Gerson. Lo scritto invita il lettore, su esempio di Cristo, ad abbandonare la superficialità delle cose materiali per concentrarsi sulla carità e sulla necessità della sofferenza come mezzo per entrare nel regno di Dio.

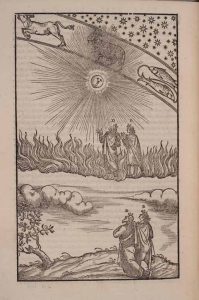

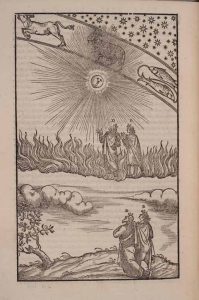

(L’ascesa di Dante e Beatrice al Paradiso)

Dante Alighieri, La comedia di Dante Alighieri, Venezia, Francesco Marcolini, 1544

Il volume rappresenta l’editio princeps del classico dantesco corredato dal commento di Alessandro Velutello, letterato nato a Lucca e attivo nella città marciana nella prima metà del XVI secolo. La sua esegesi è particolarmente degna di nota per la pesante critica al lavoro di Pietro Bembo: nella dedica al lettore, infatti, Vellutello non esita ad accusare il collega (senza mai nominarlo esplicitamente) di aver interpretato in modo erroneo i testi di Petrarca e Dante. L’opera è inoltre arricchita da numerose xilografie di elevata fattura, tanto da essere ritenute “le prime illustrazioni moderne della Divina Commedia”. L’autore è con molta probabilità lo stesso editore Francesco Marcolini, grande amico di Tiziano e del Sansovino. Le tavole, per la prima volta, tentano di raffigurare in modo chiaro l’intricata topografia e soprattutto i riferimenti cosmologici descritti nei tre canti. Alcuni legni vennero riutilizzati dal Marcolini anche per l’edizione degli Inferni del Doni.

[/accordion_entry]

[/accordion]

Per ulteriori informazioni:

Biblioteche della Fondazione Giorgio Cini

tel. +39 041 2710407

e-mail: biblioteca@cini.it