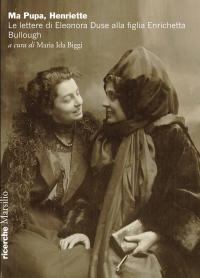

Il volume contiene le lettere che Eleonora Duse ha inviato alla figlia Enrichetta Marchetti, poi signora Bullough, dal 1892 all’aprile 1924, anno della sua morte negli Stati Uniti.

Questa corrispondenza, costituita da 452 lettere, biglietti, cartoline e telegrammi, è conservata tra le carte Duse della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, proveniente dal dono della nipote dell’attrice, Eleonora Ilaria Bullough, Sister Mary Mark. Si tratta, in parte, di documenti originali e, in parte, di trascrizioni che la figlia ha effettuato su piccoli carnet, i cosiddetti ‘Quaderni di Enrichetta’.

La pubblicazione di questo materiale, per la prima volta sistemato ed ordinato cronologicamente, costituisce una fonte originalissima e inedita per conoscere la figura dell’attrice come artista e madre, per vivere direttamente la sua prima e unica esperienza nel mondo del cinema muto, per seguire le difficoltà vissute durante gli anni della Grande Guerra. L’ultima parte del volume testimonia le problematiche relative al suo ritorno sulle scene teatrali nel 1921, fino all’ultima tragica tournée negli Stati Uniti. Basta scorrere l’indice dei nomi per rendersi conto della vastità dei significativi rapporti di stima e amicizia che l’attrice intratteneva con personalità dell’arte e della cultura europea e americana, tra la fine dell’Ottocento e i primi Novecento: Arrigo Boito, Giuseppe Primoli, Alexandre Dumas fils, Giuseppe Giacosa Giovanni Verga, Luigi Albertini, Marco Praga, Gabriele d’Annunzio, Giovanni Papini, Matilde Serao, Gaetano Salvemini, Luigi Pirandello, Adolfo de Bosis, Sibilla Aleramo, Paul Claudel, Hermann Sudermann, Hugo von Hoffmansthal, Rainer Maria Rilke, George Bernard Shaw, Edouard Schneider, Isadora Duncan, Edward Gordon Craig, Camilla Mallarmé, Yvette Guilbert, Aurélien Lugné-Poe, Lucien Guitry, Auguste Rodin, Olga Signorelli, David Wark, Griffith, Laurence Alma Tadema, Alexande Wolkoff e Natalia Gontcharova.

Le lettere, inoltre, descrivono una relazione madre-figlia complessa, in cui i ruoli tendono inevitabilmente a scambiarsi. Alla vita avventurosa e in continuo movimento della madre si contrappone, infatti, la vita strutturata e pacata della figlia, madre e moglie esemplare, che vive a Cambridge con il marito Edward Bullough, professore di italiano nella prestigiosa università inglese.

Il ricco e fitto carteggio madre-figlia è pubblicato dalla casa editrice Marsilio di Venezia, nella collana dedicata a biografie e carteggi, trovando così la sua giusta collocazione e un’ampia possibilità di valorizzazione e diffusione.