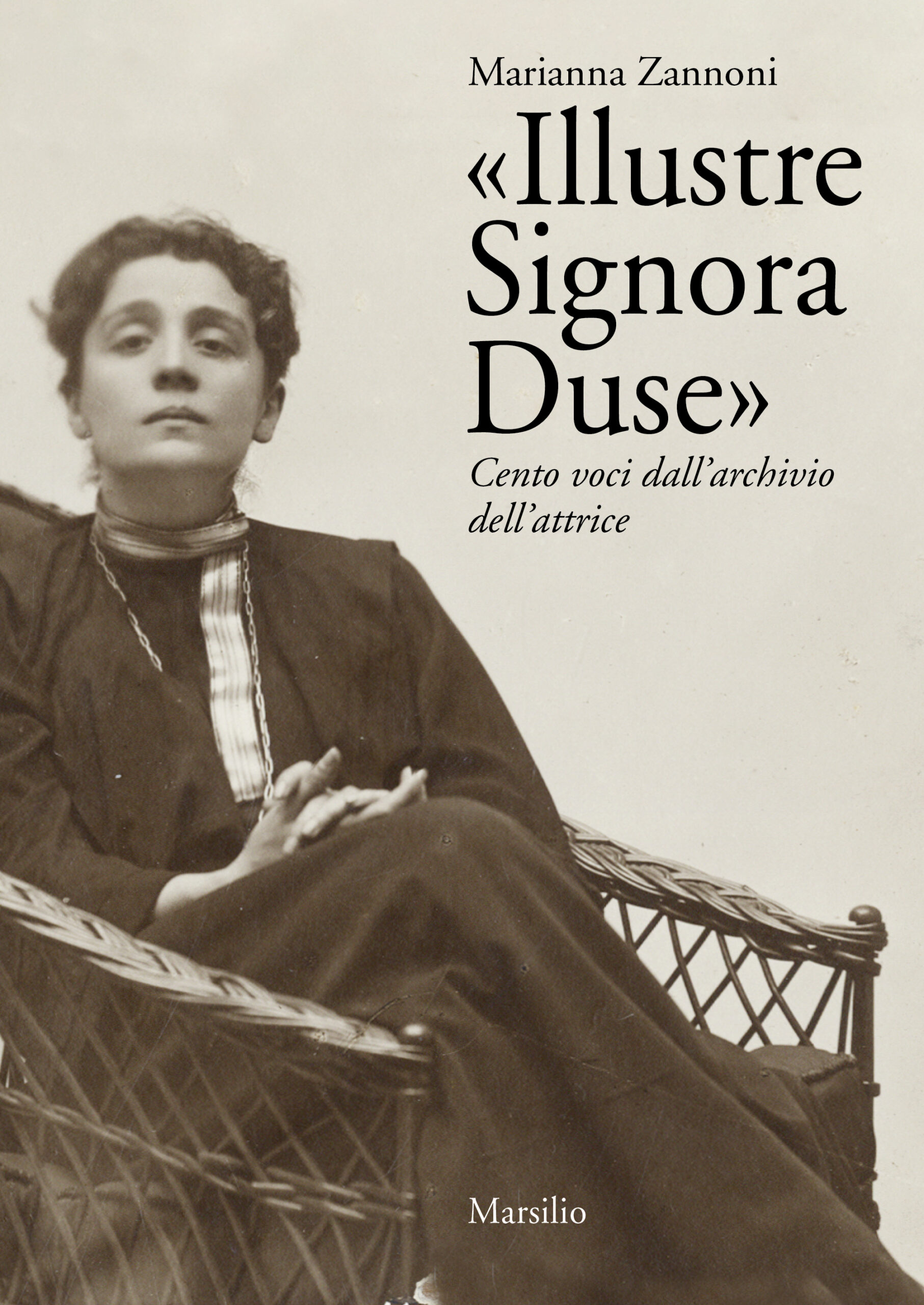

A cento anni dalla scomparsa di Eleonora Duse (Vigevano, 1858 – Pittsburgh 1924), il volume propone un’inedita selezione delle numerose lettere conservate nell’archivio dell’attrice custodito presso l’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini. Si tratta di cento delle molte voci che hanno intrattenuto con lei rapporti artistici e amicali, tra cui attrici e attori, intellettuali e letterati.

Dalle lettere alla Duse emergono ricordi di incontri, scambi di opinioni, condivisione di progetti e visioni creative. Una pluralità di voci, spesso lontane le une dalle altre, sorprendentemente concordi nel riconoscere l’eccezionalità della figura di Eleonora Duse , del suo sguardo, del suo teatro.

Artista rivoluzionaria e appassionata, Eleonora è stata la più celebre attrice italiana del nostro recente passato. Attrice e capocomica di successo, ha lasciato un segno indelebile nella cultura italiana ed europea del suo tempo. Su di lei furono scritte molte pagine e alcune della più significative testimoninanze sono raccolte in questo libro: la poetessa Ada Negri la descrive come “la più sublime figura femminile del nostro tempo”, Piero Gobetti ne parla come “di uno spirito religioso” e lo scrittore fiorentino Fernando Agnoletti paragona chi non ha avuto la fortuna di sentirla a teatro “a chi in poesia non ha letto l’Odissea”.