Franz Schubert ammiratore di Beethoven

Trii, op, 99 e op, 100 (1827-28)

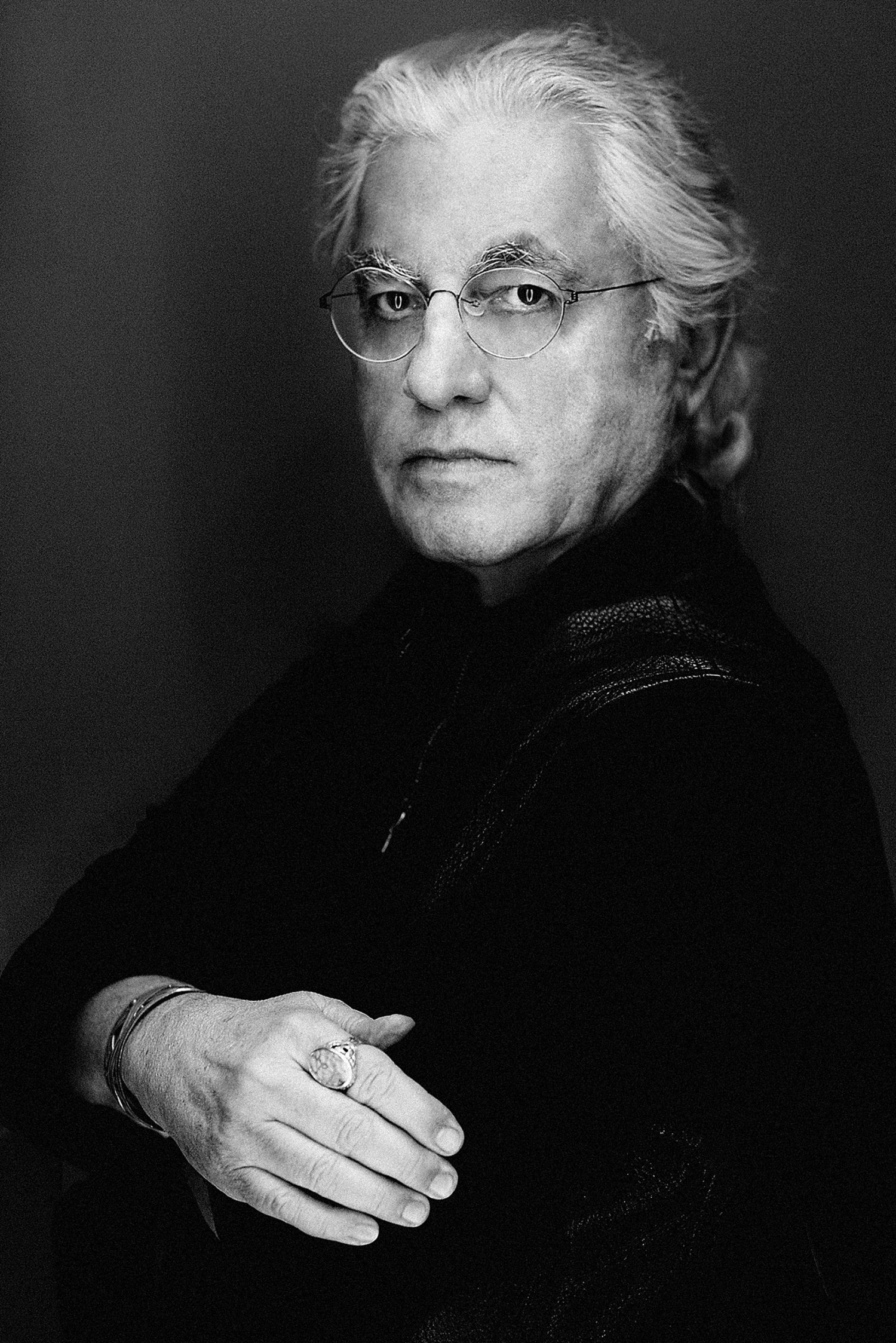

Direttore: Pedro Memelsdorff

Seminario

20-23 giugno 2023, Fondazione Giorgio Cini

Per partecipare in qualità di uditori è necessario contattare la segreteria a: [email protected]

Concerto conclusivo

Venerdì 23 giugno 2023, ore 18, Sala degli Arazzi

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Tra il 1827 e 1828, commosso dalla morte di Beethoven e cosciente della fragilità della sua salute, il giovane Franz Schubert compose, oltre ai lieder dello Schwanengesang, alcuni dei suoi maggiori capolavori strumentali, tra cui le tre sonate tardive per fortepiano, il celebre quintetto d’archi a due violoncelli, abbozzi della decima sinfonia, e i due trii op. 99 e 100 per fortepiano, violino e violoncello. Questi ultimi sono al centro del seminario che la Fondazione Giorgio Cini vuole dedicare al grande compositore viennese. Il primo di essi (op. 99, in si bemolle maggiore) fu pubblicato postumo solo nel 1836, mentre il secondo (op. 100, in mi bemolle maggiore) vide la luce editoriale, oltre che la sua première concertistica, un mese prima della morte dell’autore – nel novembre 1828. Quasi “lieder senza parole”, i tempi lenti di quei trii segnano da allora il canone schubertiano. I due componimenti verranno confrontati ai trii per pianoforte e archi di Beethoven Op. 70 e Op. 97.

I docenti saranno Andreas Staier e Amandine Beyer. Staier è probabilmente il maggiore tastierista storico vivente, con un impressionante repertorio che spazia dal tardo rinascimento al romanticismo. Le sue interpretazioni schubertiane sono tra le più celebri al mondo. Amandine Beyer è tra le più innovatrici e virtuose violiniste storiche delle ultime generazioni: sue sono alcune tra le più ragguardevoli incisioni solistiche e orchestrali, da Corelli, Bach e Vivaldi a Boccherini, Haydn e Mozart.

Il seminario, in collaborazione con la Regione del Veneto, prevede la partecipazione di un gruppo di borsisti, selezionati tramite bando di concorso internazionale, nello specifico due trii di musicisti (ciascuno composto da un fortepianista, un violoncellista e un violinista) e un fortepianista che si esibiranno nel consueto saggio-concerto finale.

_____

Concerto conclusivo

Venerdì 23 giugno, ore 18.00, Sala degli Arazzi

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Musicisti:

Basel Piano Trio

Leo Appel, violino

Pau Fernandez Benlloch, fortepiano

Blai Bosser Toca, violoncello

Philos Trio

Hyngun Cho, violoncello

Jean-Christophe Dijoux, fortepiano

Liv Heym, violino

e

Arash Rokni, fortepiano

I musicisti saranno diretti dai docenti: Andreas Staier e Amandine Beyer.