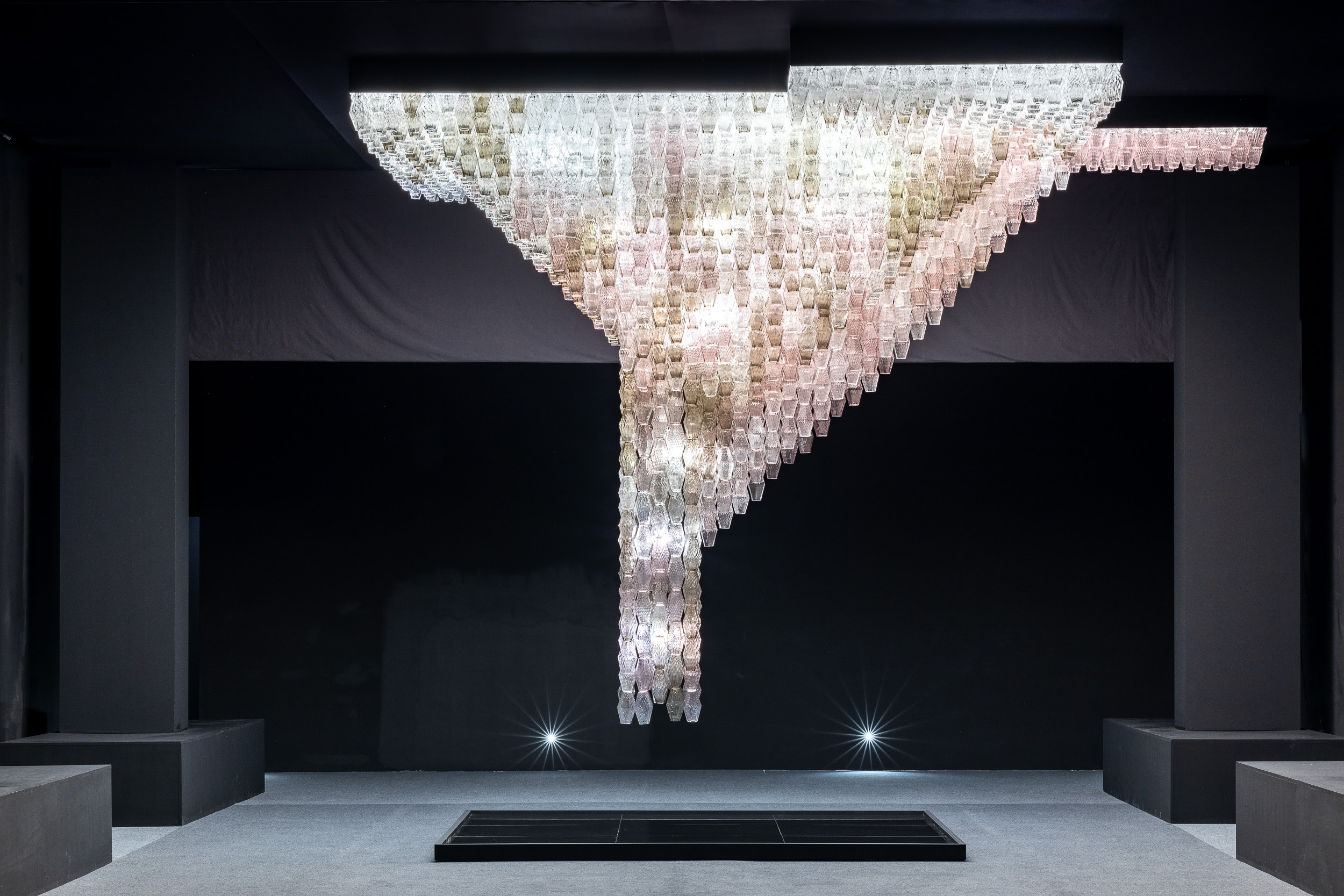

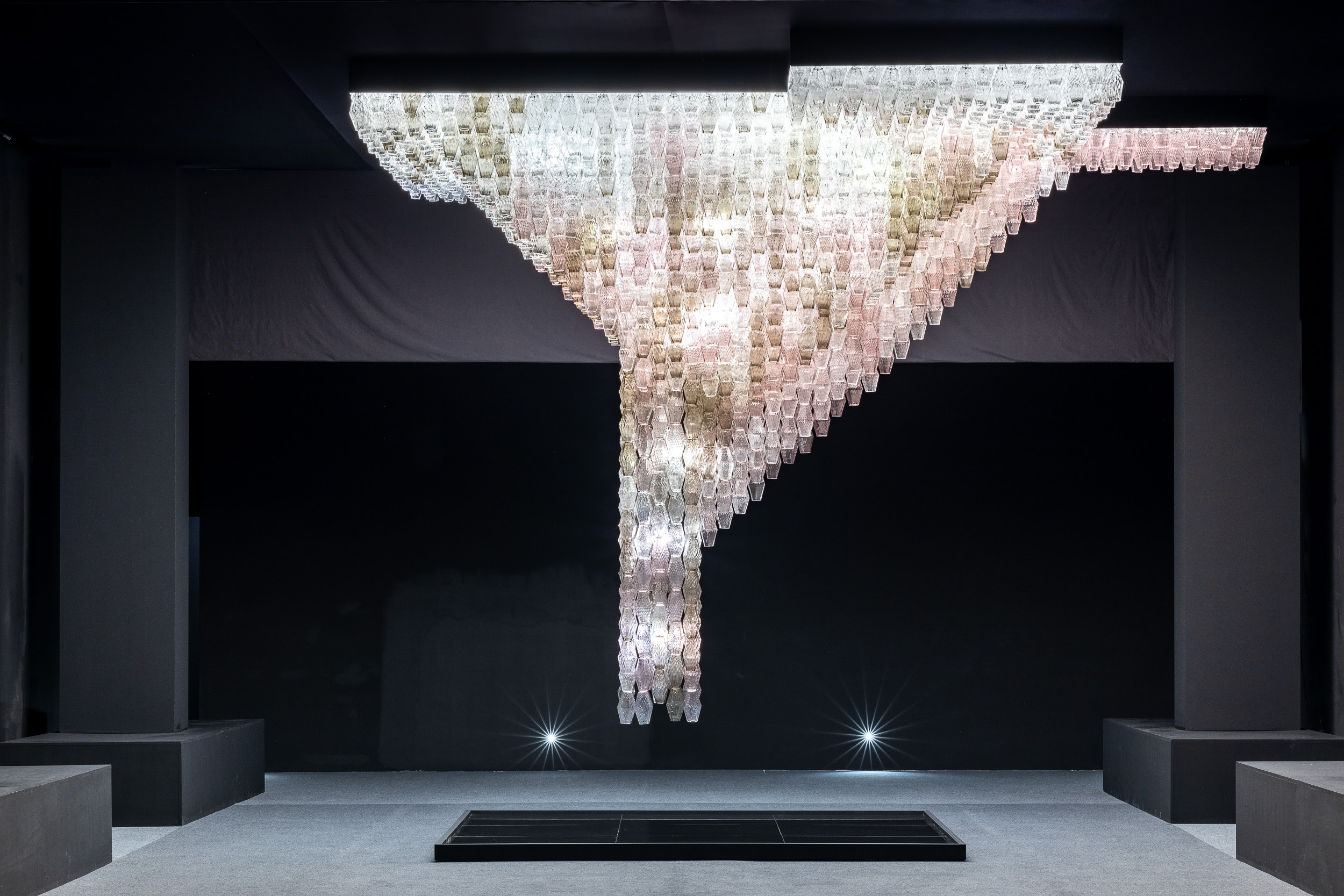

Il celebre “Velario” realizzato per la copertura di Palazzo Grassi e il grande lampadario a poliedri progettato da Carlo Scarpa per “Italia 61” parte della mostra Venini: Luce 1921-1985 – curata da Marino Barovier – e allestite nella Sala Carnelutti e Piccolo Teatro della Fondazione Cini, vicino all’ingresso della Basilica, rimnagono aperte al pubblico fino al 9 luglio 2023.

I visitatori avranno così la possibilità di ammirare ancora per qualche mese il celebre Velario, realizzato per la copertura di Palazzo Grassi e formato da una serie di “festoni” con cavi d’acciaio e sfere in vetro cristallo balloton, e il monumentale lampadario a poliedri policromi, con circa quattromila elementi, progettato da Carlo Scarpa per il padiglione del Veneto all’esposizione di Torino “Italia 61” nel 1961.

Dal 14 gennaio sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite fisse in programma tutti i sabati e le domeniche alle 12 in inglese e alle 15.30 in italiano, prenotabili anche in qualsiasi altro momento, eccetto il mercoledì, con almeno due giorni di anticipo.

La parte della mostra Venini: Luce 1921-1985 a LE STANZE DEL VETRO continuerà a essere visibile online grazie al virtual tour: per chi volesse approfondire l’attività della celebre fornace nel campo dell’illuminazione, è ancora possibile prenotare visite guidate online gratuite il giovedì e il venerdì alle 18, su prenotazione con due giorni di anticipo e per un minimo di 5 partecipanti.

Tutte le attività sono gratuite previa prenotazione, a cura di Artsystem (artsystem@artsystem.it, numero verde 800-662477 lun-ven dalle 10 alle 17).

Prorogata la mostra “La scena magica. L’arte teatrale di Mischa Scandella” fino al 7 maggio 2023

Nell’anno conclusivo del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mischa Scandella (1921-2021), l’Istituto per il Teatro e il Melodramma, in qualità di ente promotore, organizza, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Venezia, una mostra dedicata allo scenografo veneziano. L’obiettivo dell’iniziativa è di mostrare al pubblico la bellezza e la straordinaria ricchezza dell’archivio personale dell’artista, donato all’Istituto dal figlio Giovanni.

L’esposizione, curata da Maria Ida Biggi, Nicola Bruschi e Lorenzo Cutuli, trova sede presso il Magazzino del Sale 3 dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e permette al pubblico di avvicinarsi al teatro dello scenografo veneziano. Il percorso espositivo segue cronologicamente la produzione teatrale di Mischa, dal debutto, avvenuto nel 1946, fino agli spettacoli allestiti nei primi anni Ottanta. In mostra, oltre a una grande varietà di bozzetti e figurini originali, troveranno posto anche diversi documenti d’archivio, tra i quali lettere, fotografie e locandine. Ad arricchire l’esposizione anche alcuni costumi per il Mefistofele di Arrigo Boito provenienti dai magazzini storici del Teatro dell’Opera di Roma e alcuni bozzetti conservati presso La Biennale di Venezia, ASAC – Archivio Storico delle Arti Contemporanee per spettacolo rappresentati nel contesto dei Festival di Prosa.

In concomitanza con l’allestimento de La scena magica. L’arte teatrale di Mischa Scandella al Magazzino del Sale 3 sarà possibile visitare, alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, un’esposizione di pannelli che riproducono documenti conservati presso l’Archivio Storico del Teatro e che ripercorrono la presenza dello scenografo al Teatro La Fenice, iniziata subito dopo la Seconda guerra mondiale, con allestimenti per il teatro di prosa e per il Festival della Biennale, proseguita con numerose scenografie per opere liriche.

Questa importante iniziativa segue la pubblicazione del volume di Maria Ida Biggi, Mischa Scandella. La scena magica, Silvana editoriale, Milano 2022.

Scarica la locandina Scandella_La scena magica

Scandell_La scena magica_invito inaugurazione

Il 29 marzo hanno inaugurato sull’Isola di San Giorgio Maggiore Le Stanze della Fotografia, un progetto culturale pluriennale realizzato in partnership tra la Fondazione Giorgio Cini e Marsilio Arte, seguito del percorso iniziato nel 2012 alla Casa dei Tre Oci di Venezia, nella convinzione che la fotografia, tra i linguaggi artistici più interessanti della contemporaneità, possa continuare ad avere una sua “casa” a Venezia.

Il nuovo centro è allestito negli spazi de Le Sale del Convitto dell’Isola di San Giorgio Maggiore, appositamente destinati ai progetti espositivi e culturali de Le Stanze della Fotografia e riqualificate dallo Studio di Architetti Pedron / La Tegola, con la preziosa collaborazione del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Concepite come un vero e proprio centro internazionale di ricerca e valorizzazione della fotografia e della cultura delle immagini, Le Stanze della Fotografia propongono laboratori, incontri, workshop, seminari con fotografi nazionali e internazionali. In quest’ottica verranno sviluppate diverse partnership con le più importanti realtà del mondo della fotografia, quali l’agenzia Magnum Photos, il centro parigino Jeu de Paume, la Médiathèque du patrimoine et de la photographie, il Musée de l’Elysée di Losanna, solo per citarne alcune. Ulteriori iniziative e attività verranno realizzate in collaborazione con Intesa Sanpaolo attraverso un programma di eventi realizzati insieme alle Gallerie d’Italia a Torino.

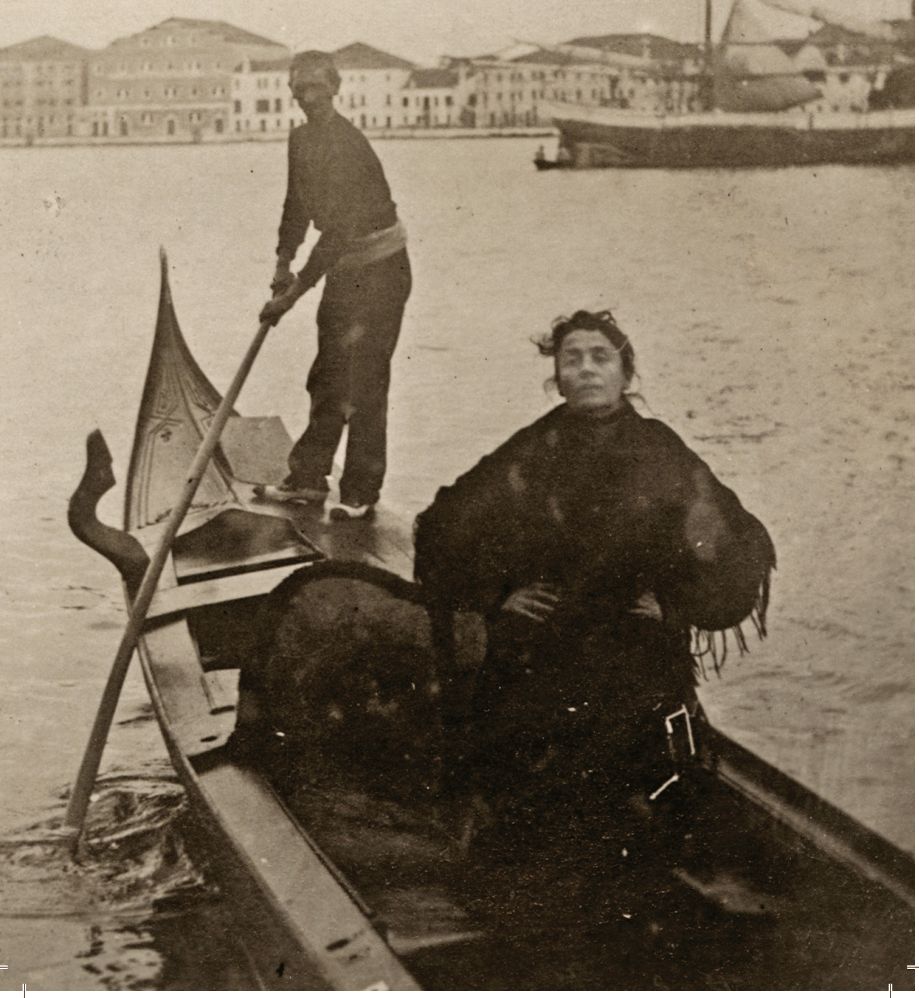

Il centro ospita in questi primi anni un programma di mostre dedicate ai grandi maestri della fotografia nazionali e internazionali, ai nuovi talenti e alle scuole di pensiero. Ad inaugurare il progetto sarà l’esposizione Ugo Mulas. L’operazione fotografica, a cura di Denis Curti con l’Archivio Ugo Mulas e il suo direttore, Alberto Salvadori (29 marzo – 6 agosto 2023) che ricostruirà, attraverso la presentazione di 300 immagini, tra cui 50 foto inedite, documenti, libri, pubblicazioni, filmati, il percorso creativo del grande fotografo e e la mostra Venezia alter mundus con le fotografie di Alessandra Chemollo. A partire dal volume edito da Marsilio Arte, la rassegna inedita Venezia alter mundus presenta 65 fotografie di Alessandra Chemollo, allestite al primo piano de Le Stanze della Fotografia, offrendo una visione peculiare della città più fotografata del mondo, sospesa tra passato e futuro.

La mostra Vetro boemo: i grandi maestri, curata da Caterina Tognon e Sylva Petrová, intende raccontare l’emancipazione, dopo la seconda guerra mondiale, del vetro in Boemia (l’attuale Repubblica Ceca) dalla tradizionale categorizzazione di arte applicata e decorativa a un utilizzo per la realizzazione di importanti sculture astratte.

In seguito al conflitto mondiale, le travagliate condizioni politiche, sociali ed economiche che perdurarono in Cecoslovacchia sino alla caduta del regime socialista nel 1989, spinsero numerosi artisti a dedicare le proprie ricerche all’ambito artigianale del vetro. Le opere, prodotte nelle fornaci con le maestranze del territorio, furono presentate dal governo comunista cecoslovacco in eventi internazionali quali Expo, Biennali e Triennali. A partire dalla presa del potere da parte del Partito comunista nel 1948 e con l’imposizione in Cecoslovacchia di un modello estetico basato sul realismo socialista, un folto gruppo di artisti si dedicò invece allo studio di caratteristiche e potenzialità del medium-vetro, a cui vennero applicati procedimenti tecnologici innovativi, forme evolute, ma soprattutto concezioni artistiche contemporanee.

La mostra si concentra sulle opere di sei artisti pionieri della scultura contemporanea, nati in Boemia nelle prime decadi del secolo scorso e primi a studiare e utilizzare il vetro per creare sculture, vetrate, architetture, installazioni e lavori site-specific, indirizzando inoltre a questo medium molte giovani generazioni attraverso un’intensa attività educativa all’interno di scuole professionali e Accademie d’Arte.

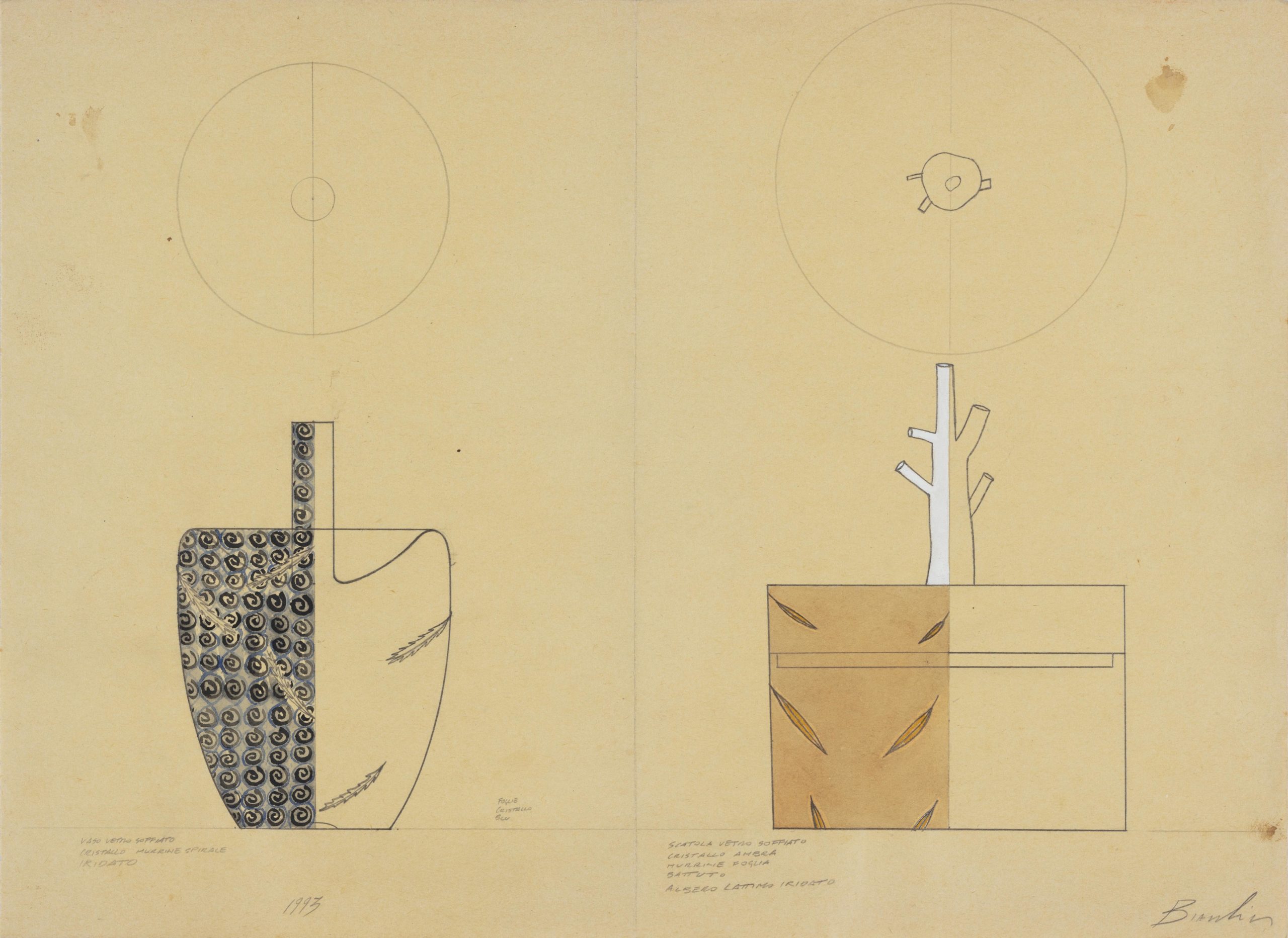

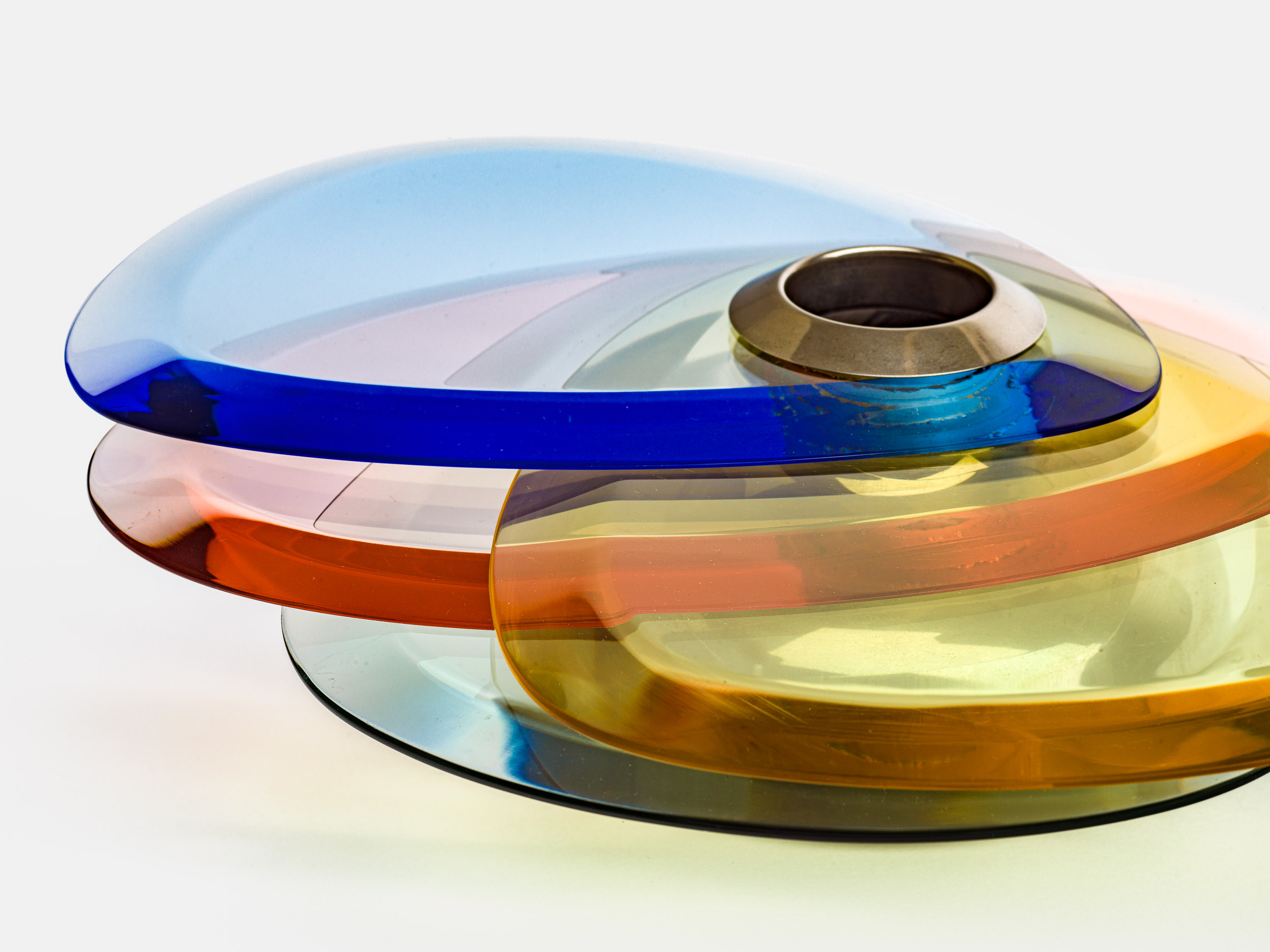

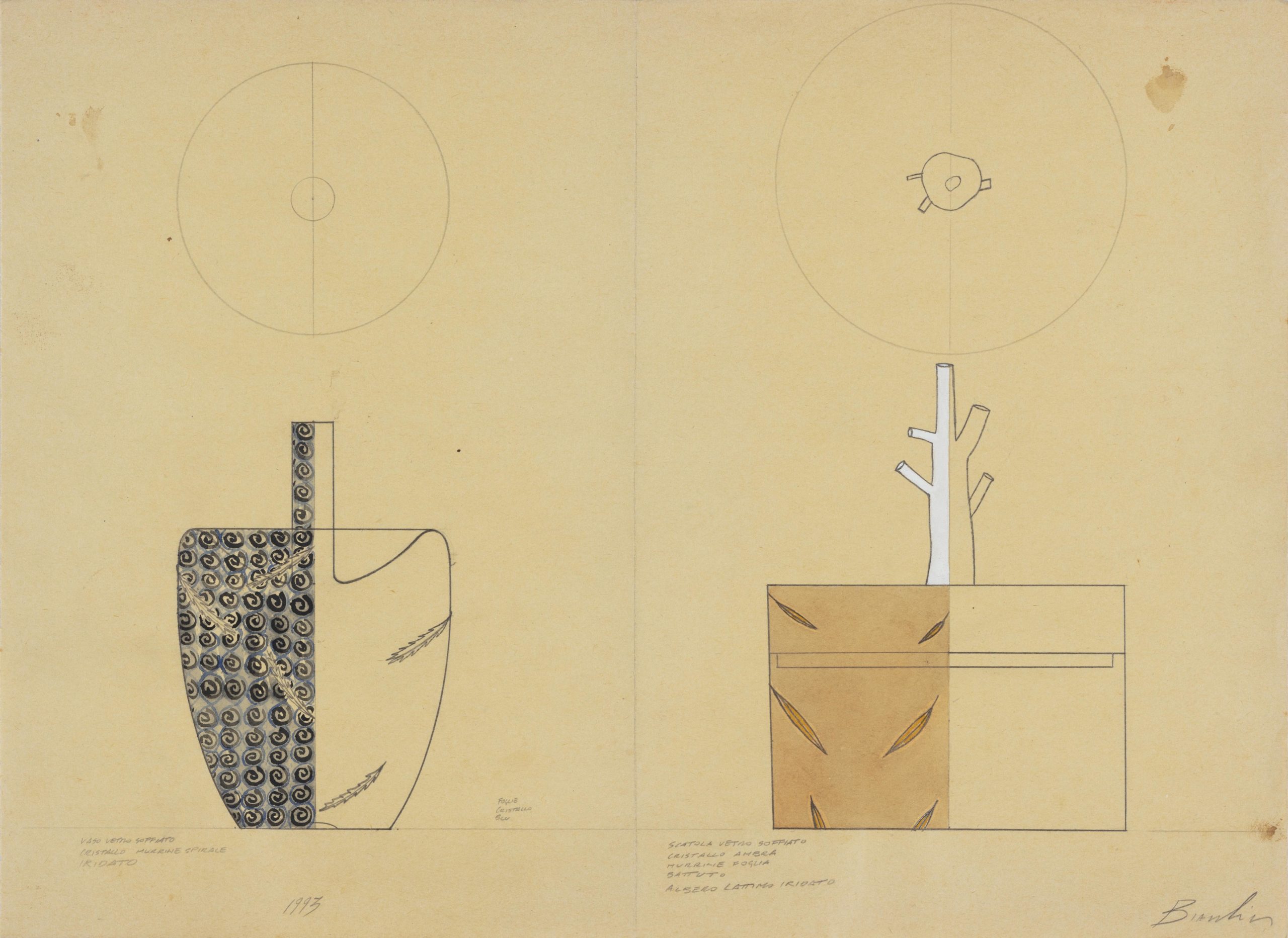

In occasione dell’IYOG 2022 (International Year of Glass) e in continuità con il festival The Italian Glass Weeks il Centro Studi del Vetro dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Cini presenta un inedito percorso espositivo attraverso una selezione di carte e taccuini d’artista provenienti dalle proprie raccolte archivistiche. Nucleo centrale del progetto espositivo allestito negli spazi della Nuova Manica Lunga, saranno le opere su carta, i progetti, gli schizzi e i disegni, mai esposti nè pubblicati, realizzati da Cristiano Bianchin, Silvano Rubino e Giorgio Vigna, tre artisti di acclarata fama internazionale che si sono cimentati anche con il vetro e che hanno donato i loro archivi alla Fondazione Giorgio Cini. Tra le opere in esposizione saranno visibili acquerelli, carboncini, pastelli e materiali di lavoro, che attraverso annotazioni e varianti, raccontano molteplici e personali storie di creatività, ripensamento e sperimentazione. La mostra consta di una cinquantina di carte frutto di una scrupolosa ricerca d’archivio e il percorso espositivo è appositamente concepito per raccontare ciascuno dei tre autori attraverso uno specifico corpus di lavori che ne mettano in evidenza il diverso approccio, sia progettuale che creativo.

Il repertorio formale di Cristiano Bianchin rievoca immaginari onirici con figure come serpenti, totem e improbabili ombre umane, da realizzarsi applicando sapientemente le tecniche della tradizione muranese (iridato, murrine, soffiato a bolle, soffiato a coste, vetro lattimo, acidato, filigrana ‘a reticello’) e mescolando vari materiali come ottone, lana, canapa. I riferimenti formali di Silvano Rubino sono invece sostenuti e animati da un’equilibrata poetica di affondi nelle pratiche più contemporanee, scandita da un intelligente confronto con la scultura, la pittura, la fotografia. Una trama di creazioni preziose e colorate restituisce infine il linguaggio e lo stile di Giorgio Vigna, la sua naturale tendenza alla semplicità più elegante, in alcuni casi edulcorata da preziosi interventi in foglia oro e innumerevoli citazioni dal mondo naturale.

Le visite al Centro Studi del Vetro e alla mostra Editi-Inediti: disegnare ‘in vetro’ sono inserite nel ricco calendario dell’evento The Italian Glass Weeks e sono visitabili su appuntamento (centrostudivetro@cini.it)

La mostra autunnale Venini: Luce 1921-1985, curata da Marino Barovier, intende approfondire l’attività della vetreria Venini nel campo dell’illuminazione, dalla piccola alla grande scala, tracciando un excursus attraverso gli interventi più significativi. Un ambito rilevante della produzione vetraria muranese è infatti rappresentato dall’illuminazione, sia per uso domestico che per grandi ambienti pubblici e privati, dai palazzi ministeriali agli uffici postali, dai teatri agli alberghi. In particolare, la vetreria Venini si è distinta con risultati significativi anche in questo settore grazie alla sua capacità di costante aggiornamento e alla sua apertura verso il mondo del progetto, aspetti questi che l’hanno fatta diventare un punto di riferimento per i più importanti architetti sia del panorama nazionale che internazionale.

Verranno prese in esame la produzione di serie e quella relativa all’impiego di elementi modulari che consentirono alla fornace di realizzare svariate installazioni: in mostra sarà presentata così un’accurata selezione di oggetti progettati dai vari designer che collaborarono con la fornace o dall’ufficio tecnico della stessa vetreria illustrando come il tema della luce sia stato affrontato nei vari decenni, in un arco cronologico che va dal 1921 al 1985.

La mostra Kehinde Wiley: An Archaeology of Silence, a cura di Christophe Leribault, è in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini ed è Evento collaterale della 59a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, organizzata dal Musée d’Orsay, Paris e con il supporto della galleria TEMPLON.

In questo nuovo corpus di lavori, Wiley mette in luce la brutalità del passato coloniale, americano e globale, usando il linguaggio figurativo dell’eroe caduto. La mostra includerà una serie di dipinti e sculture monumentali inediti, ampliando il suo corpus di opere DOWN del 2008.

Inizialmente ispirata al dipinto di Holbein Il Cristo morto nella tomba, nonché dipinti e sculture storici di guerrieri caduti e figure nello stato di riposo, Wiley ha creato una serie inquietante di corpi neri inclini, riconcettualizzando le forme pittoriche classiche per creare una versione contemporanea della ritrattistica monumentale, che risuona di violenza, dolore e morte, oltre che di estasi. Per questo nuovo corpus di lavori, Wiley ha ampliato questi elementi tematici fondamentali per meditare sulla morte dei giovani neri uccisi in tutto il mondo. La tecnologia ci permette di essere testimoni di queste atrocità che una volta erano taciute. Wiley afferma: “Questa è l’archeologia che sto portando alla luce: lo spettro della violenza della polizia e del controllo dello stato sui corpi di giovani neri in tutto il mondo”.

Alla luce degli attuali conflitti globali, il linguaggio sulle lotte di potere e sui diritti umani inalienabili è più critico che mai.

I nuovi ritratti mostrano giovani uomini e donne neri in posizioni di vulnerabilità che raccontano una storia di sopravvivenza e resilienza, rivelando la bellezza che può emergere dalla tragedia. Le loro pose sono state mutuate da fonti storiche dell’arte dell’Europa occidentale che fungono da straordinarie elegie, evocando la metafora centrale della giovinezza e della resilienza, e si ergono come monumenti alla resistenza e alla perseveranza di fronte alla ferocia, incorporando una scala che spinge oltre il mero corporeo e nel regno di icone spirituali, di martiri e santi.

La mostra è curata da Christophe Leribault, Presidente del Musée d’Orsay e del Musée de l’Orangerie, che ha precedentemente curato la prima mostra di Wiley in Francia al Petit Palais nel 2016 Kehinde Wiley: Lamentation. Storico dell’arte specializzato nel XIX secolo, Leribault ha un profondo legame con le basi storico-artistiche del lavoro di Wiley.