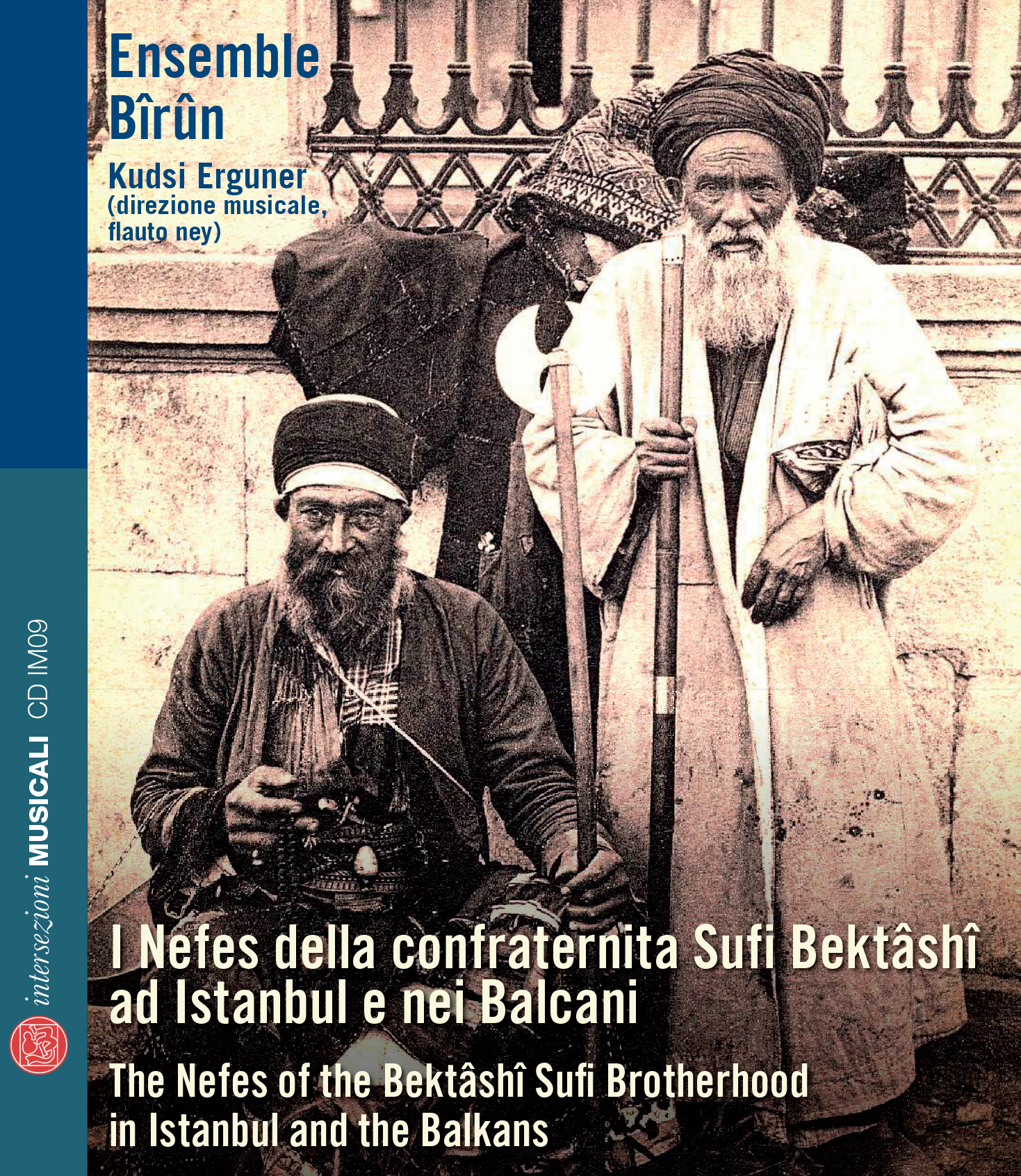

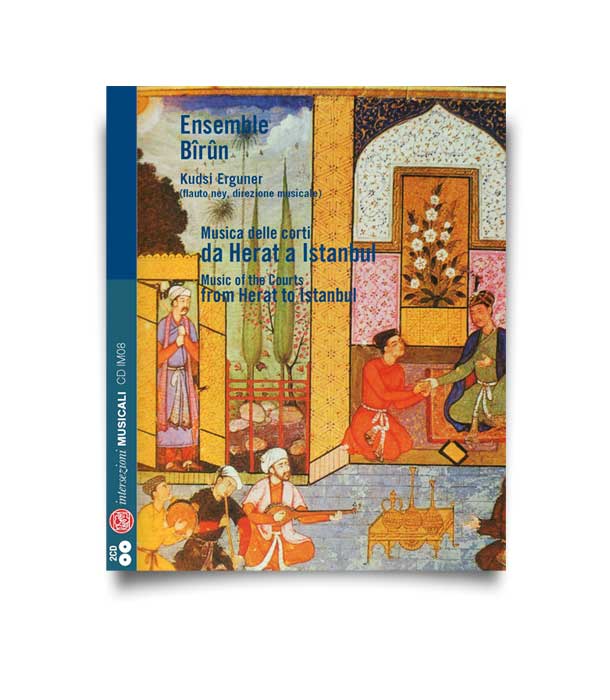

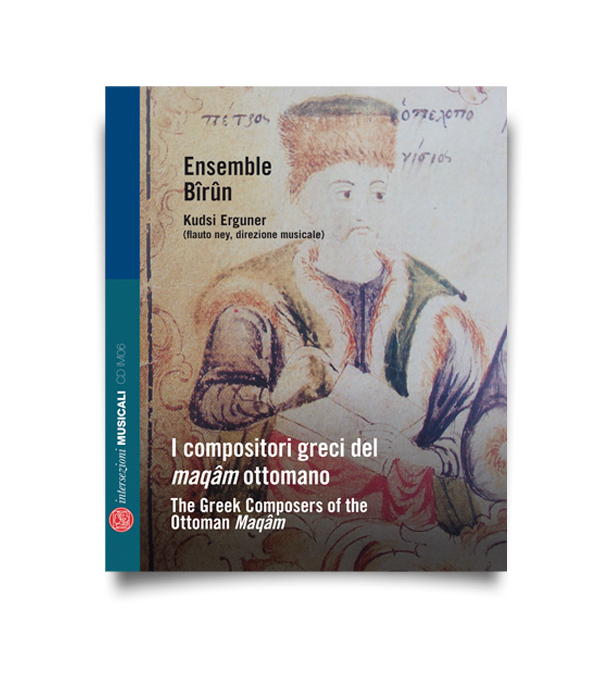

Ensemble Bîrûn. Direttore artistico: Kudsi Erguner

ANNO: 2013

Nota Edizioni, Udine

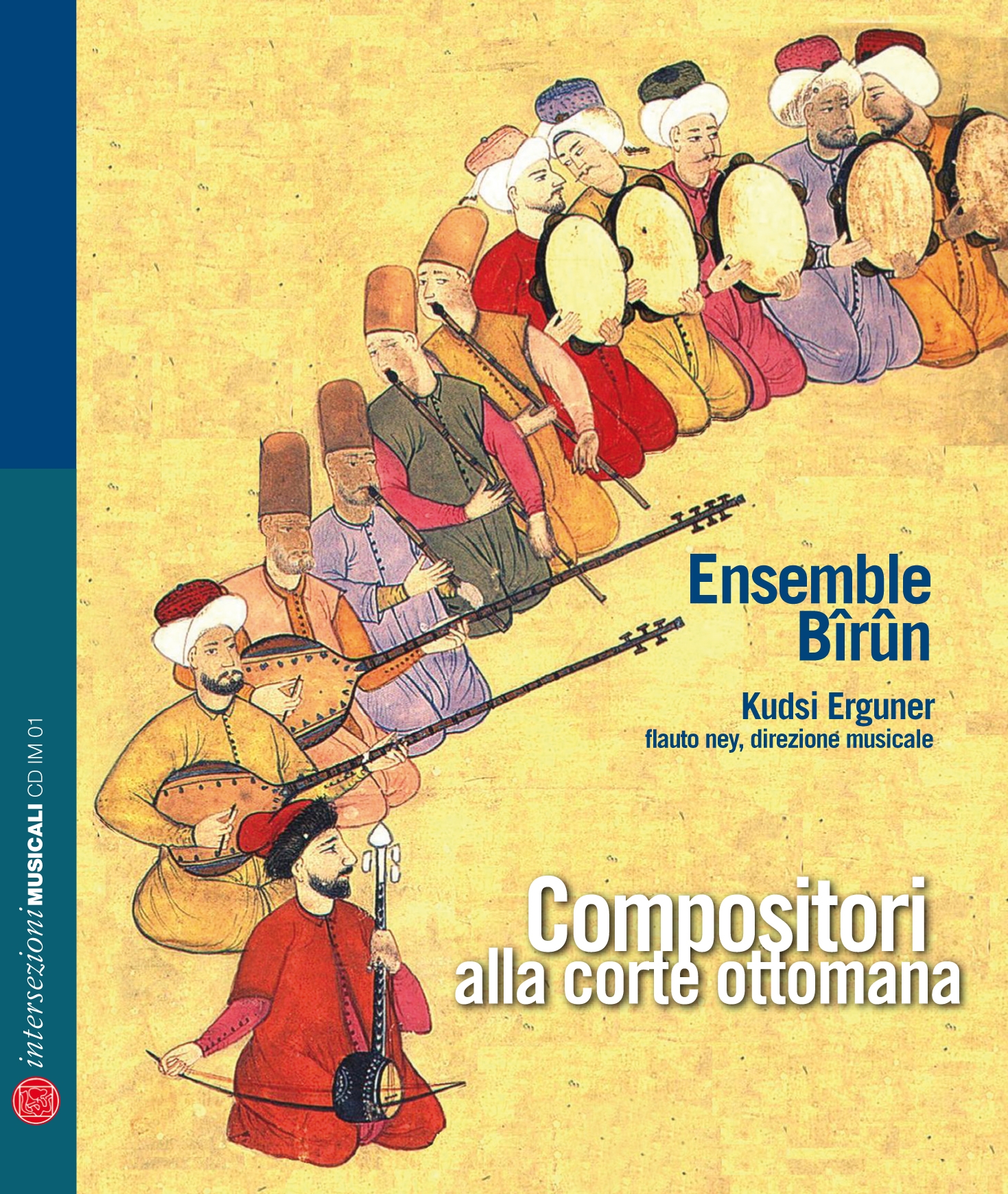

Intersezioni Musicali – CD IM01

Questo CD – con il quale si inaugura la collana Intersezioni Musicali, promossa dall’IISMC in collaborazione con la casa editrice Nota di Udine – contiene sedici brani brani tratti da repertori di musica classica ottomana eseguiti dall’Ensemble Bîrûn sotto la guida del maestro Kudsi Erguner. Il CD è inoltre corredato da un libretto di 54 pagine contenente alcune note introduttive – in italiano e in inglese – a cura di Giovanni De Zorzi e Kudsi Erguner.

Bîrûn, di cui questo CD documenta i frutti della prima edizione (2012), è un programma di alta formazione nell’ambito della musica classica del mondo ottomano promosso dall’IISMC. Il progetto prevede la formazione di un ensemble temporaneo di giovani musicisti provenienti da diversi paesi, selezionati attraverso un bando internazionale. Dopo una settimana di incontri intensivi presso la Fondazione Giorgio Cini, volti all’approfondimento di uno specifico repertorio, l’ensemble presenta i frutti del proprio lavoro esibendosi in un concerto pubblico e registrando un CD.

I brani proposti nel CD attingono a repertori composti da autori appartenenti a diverse comunità etniche e religiose presenti nell’Impero Ottomano – e soprattutto a Istanbul – a partire dal XV secolo. L’intento di questo lavoro è infatti quello di permettere di apprezzare il contesto sostanzialmente cosmopolita che ha fatto da sfondo alla genesi del mondo musicale ottomano, in passato a volte frainteso ed erroneamente definito “musica d’arte turca”. Si tratta invece di una tradizione musicale composita che ha saputo avvalersi, nei cinque secoli che hanno segnato il suo sviluppo fino alla decadenza che ha di poco preceduto la fine dell’Impero, di numerosi apporti e che ha conosciuto diverse declinazioni corrispondenti ai vari contesti in cui veniva composta ed eseguita: la corte dei sultani, ma anche le cerchie di “amatori” appartenenti alle élite dell’Impero, nonché contesti religiosi e specificamente rituali (quelli delle comunità di ebrei sefarditi e, in parte, delle confraternite sufi). Lo scenario composito fin qui delineato emerge con nettezza se si guarda ad alcune tra le principali figure di compositori attivi in ambito ottomano. Vi figurano infatti membri della corte e persino sultani come Selim III (traccia 13) e Mahmud II (traccia 14), ma anche discepoli della confraternita dei dervisci mevlevî, come BuhurîzâdeMustafa Itrî Dede (traccia 6); figure di rilievo vi sono poi anche i sefarditi come Aron Hamon (traccia 4) gli armeni, tra cui il più noto è Hampartzum Limonciyan (tracce 2 e 10), e i greci, con la figura, ad esempio, di Petros Lampadarios (traccia 8). All’inizio della sua progressiva decadenza, il mondo della musica ottomana vide anche la presenza di un compositore italiano, Giuseppe Donizetti (fratello del più noto Gaetano), il quale tuttavia, pur avendo composto anche secondo i dettami del sistema musicale ottomano (traccia 16), è ricordato soprattutto per aver fortemente contribuito a diffondere, a partire dal 1828, la notazione e repertori occidentali presso la corte di Istanbul.

Vero e proprio “linguaggio” musicale condiviso dalle diverse componenti dell’Impero, la musica classica ottomana ha sviluppato un corposo sistema estetico e stilistico non meno articolato di quello che caratterizza la musica d’arte occidentale, alla base del quale vi è il sistema modale denominato maqâm, mutuato, come la presenza di intervalli micro tonali nelle scale, dalla cultura araba. Fra quelle che possono essere invece considerate peculiarità del sistema musicale sviluppato in ambito ottomano rispetto quelli propri delle aree circostanti vi è la fioritura di una componente metrico-ritmica estremamente articolata, basata su cicli ritmici di varia complessità, e la presenza predominante della forma detta fasıl, una sorta di suite all’interno della quale si incardinavano forme compositive diverse ma accomunate dall’adozione di un maqâm, che veniva palesato ed “esplorato” durante il Taksîm, un’introduzione strumentale improvvisata affidata a uno o più solisti.

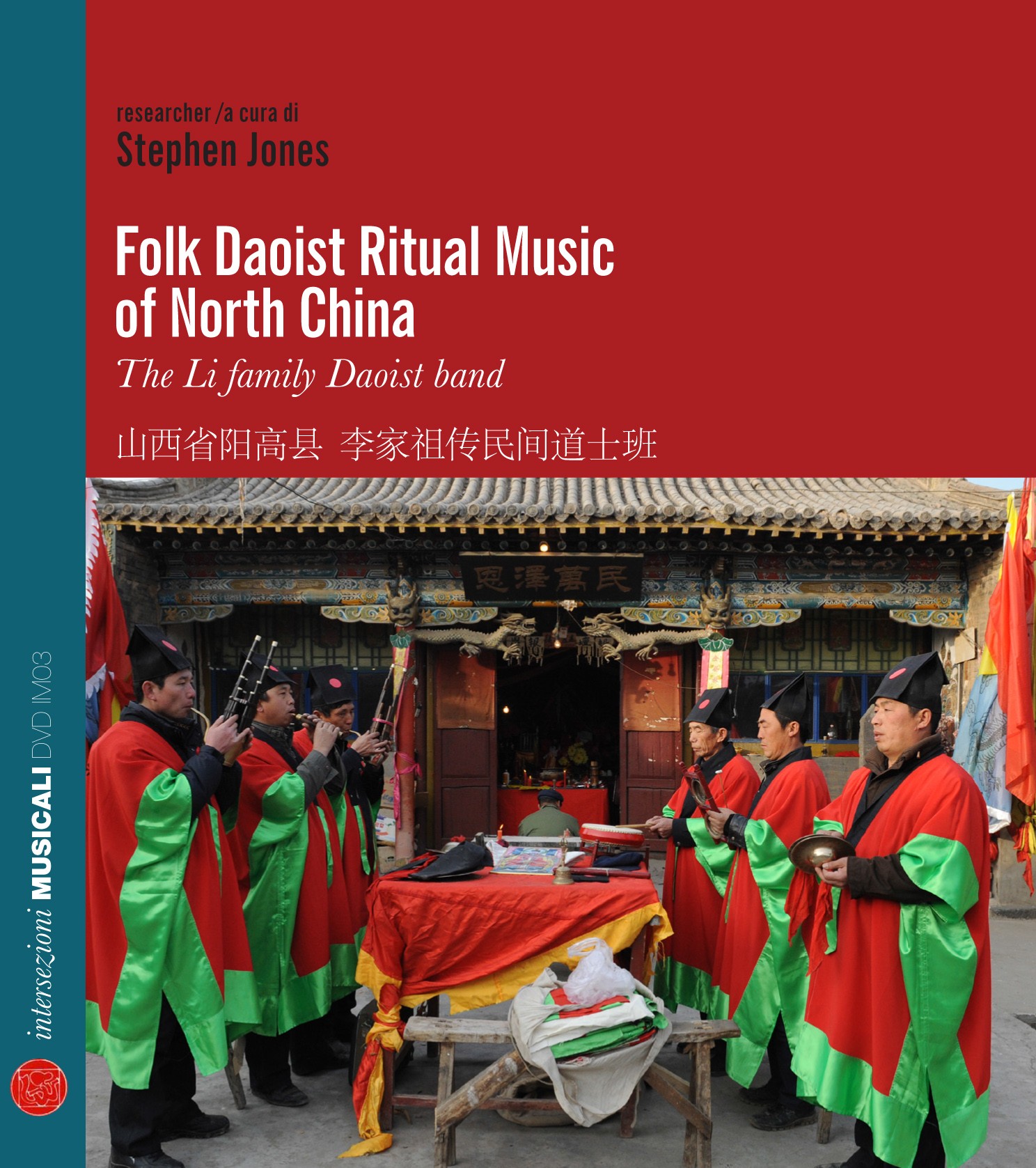

Clicca qui per acquistare il DVD-book