Prosegue con questo nuovo titolo la serie “Le Stanze del Vetro”, il progetto per lo studio e la valorizzazione dell’arte vetraria veneziana del Novecento nato dalla collaborazione tra Fondazione Cini e Pentagram Stiftung.

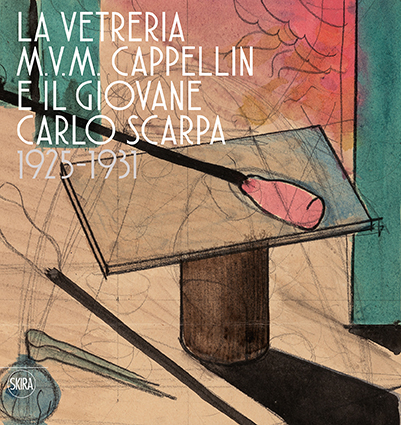

Questo volume che accompagna la mostra autunnale veneziana è dedicato alla storia della vetreria Maestri Vetrai Muranesi Cappellin & C. (che Giacomo Cappellin fondò dopo la chiusura del rapporto con Paolo Venini e con la V.S.M. Cappellin Venini & C.) diventata tra le più importanti vetrerie veneziane grazie anche alla collaborazione con il giovane architetto Carlo Scarpa. La vasta produzione spazia dai vetri trasparenti ai lattimi con oro, dalle paste vitree ai vetri incamiciati, dai vetri a decoro fenicio fino alle figurine, agli animali e alle piante; significative sono inoltre le opere realizzate per l’illuminazione.

Viene documentata l’intera produzione della vetreria Cappellin (attiva dal 1925 al 1931), mettendo soprattutto in evidenza il contributo del grande architetto e designer del vetro Carlo Scarpa, la sua attività durante gli anni Venti e il suo rapporto con le arti. Sono inoltre trattati la produzione e l’attività espositiva della Cappellin a Parigi e negli Stati Uniti, i rapporti instaurati dall’azienda con gli artisti del contesto torinese, con un approfondimento sulla sua singolare produzione di vetrate.

Curato da Marino Barovier, il volume comprende il catalogo della produzione completa di Carlo Scarpa per la vetreria Cappellin e risulta un’opera indispensabile per collezionisti, studiosi e mercanti.

La vetreria M.V.M. Cappellin e il giovane Carlo Scarpa. 1925-1931