Istituto: Istituto di Storia dell'Arte

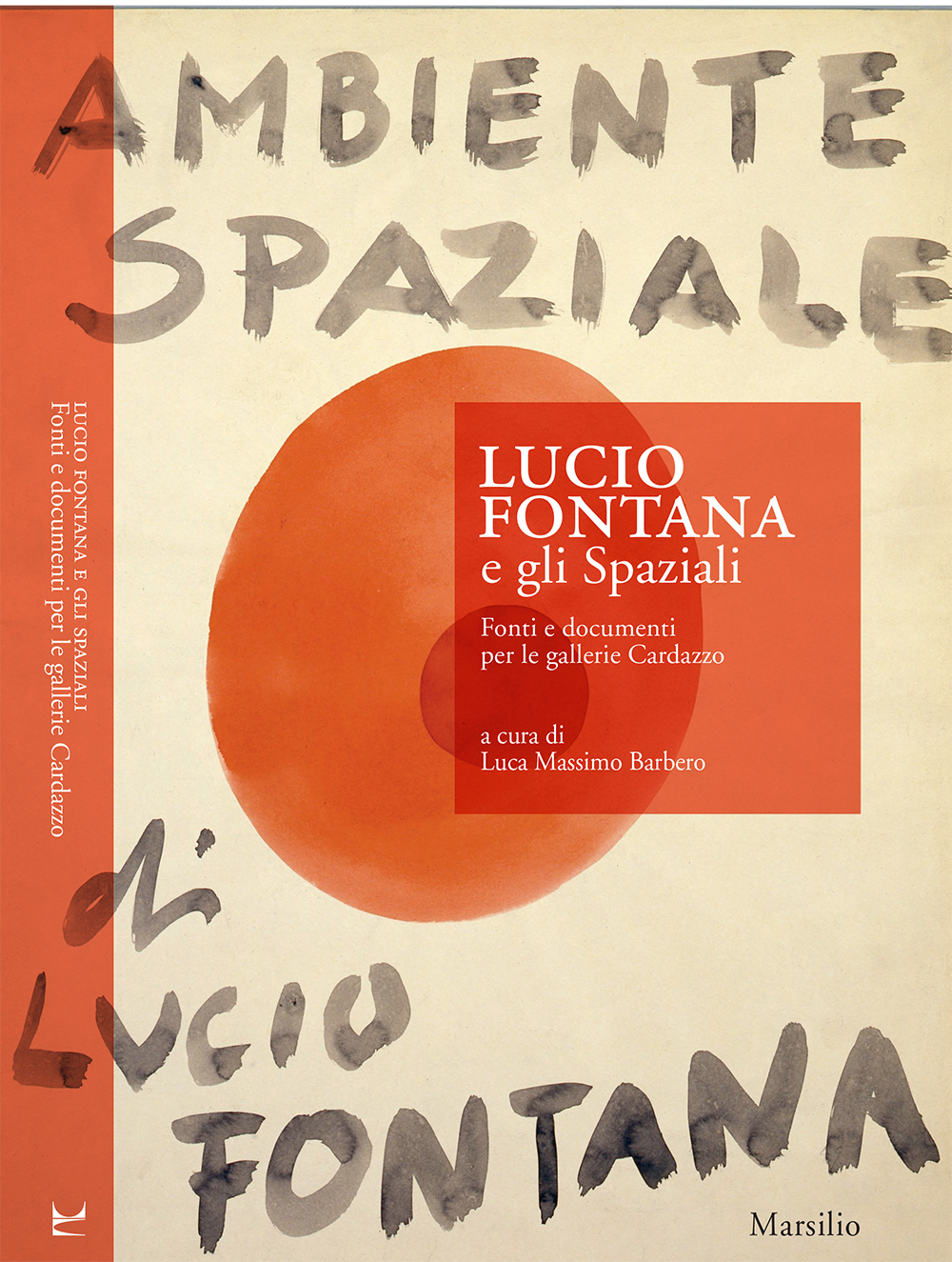

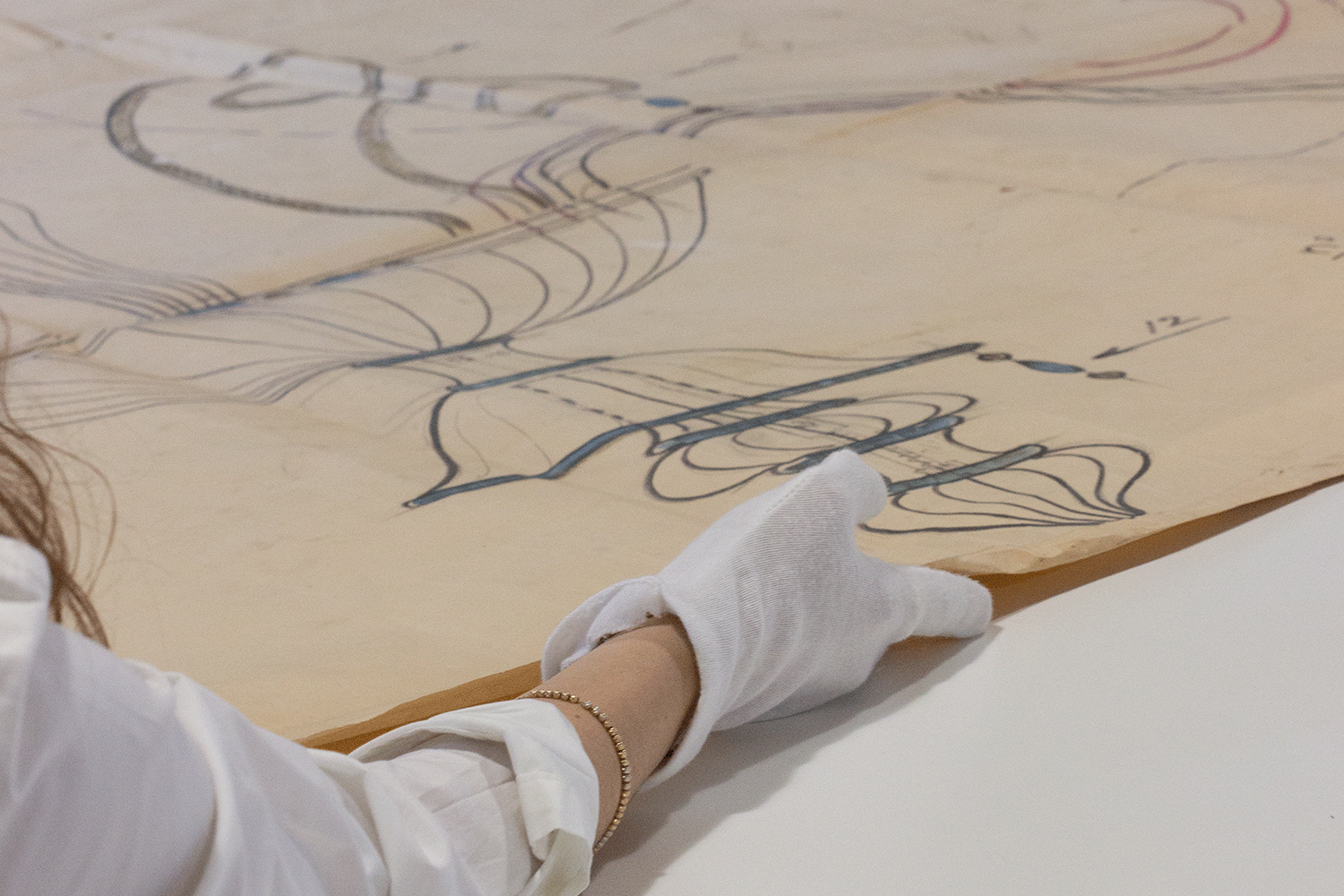

Lucio Fontana: origini e immaginario

Il simposio, nato dalla collaborazione fra l’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini e la Fondazione Lucio Fontana, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, si terrà il 5 e 6 dicembre all’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia.

L’opera vitale e inventiva di Lucio Fontana si estende e sviluppa in un ampio arco di tempo che dagli anni Venti raggiunge il termine degli anni Sessanta del XX secolo. Una carriera costellata da sperimentazioni costanti che lo collocano, sin dagli esordi, tra i pionieri dell’arte contemporanea.

Nella Storia dell’Arte degli ultimi decenni è emersa sempre più la centralità della sua figura e della sua opera, i nuovi studi, le molteplici esposizioni e le pubblicazioni a lui dedicate hanno così potuto restituire, soprattutto alle nuove generazioni di studiosi, ma anche ad un più ampio pubblico, la varietà e la continuità coerente del suo intero percorso creativo.

Il convegno internazionale Lucio Fontana: origini e immaginario, promosso dall’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini e dalla Fondazione Lucio Fontana, intende per la prima volta fare il punto sugli studi recenti e in corso, oltre che promuovere, in questo momento così significativo e ricco, un confronto tra studiosi che si sono occupati direttamente dell’artista o che con i loro approfondimenti hanno lambito temi fontaniani utili a offrire letture e sentieri d’indagine inediti: da quelli più strettamente storico-artistici, fino a ricerche che riguardano l’aspetto materico e conservativo delle opere.

Nell’arco delle due giornate di studio, previste per il 5 e 6 dicembre 2024, vi sarà occasione di approfondire l’immaginario e il contesto entro cui si è sviluppata l’attività di Lucio Fontana, così come aspetti, momenti e temi pertinenti alla sua ricerca e alla sua fortuna in Italia e all’estero.

Le radici futuriste del suo lavoro, il rapporto con la scultura dei suoi contemporanei, la primissima fase creativa tesa fra Italia e Argentina, sono alcuni dei percorsi d’indagine che verranno affrontati e che sonderanno le ragioni dell’attuale posizionamento dell’autore. Una sezione del convegno verrà inoltre dedicata all’approfondimento di casi studio: mostre, selezionate tra le numerosissime, che hanno contribuito a costruire la fortuna fontaniana o a promuovere particolari aspetti della sua parabola creativa , riaffermandone il ruolo di pioniere e la vitalità della ricerca.

Il simposio rimarca inoltre l’interesse manifestato dalla Fondazione Giorgio Cini nei confronti del maestro italo-argentino, protagonista di diversi momenti di approfondimento ospitati e promossi dall’istituzione veneziana: l’esposizione Mostra di Disegni e Opere Grafiche di Lucio Fontana nel 1972; il convegno del 2014 Arte figurativa e arte astratta. 1954 – 2014 e la borsa di studio Lucio Fontana, periodo argentino: monumenti progetti e opere bandita nel 2022 nuovamente in stretta sinergia con la Fondazione Lucio Fontana che si conferma ente sempre più impegnato nel sostenere e incoraggiare progetti scientifici sull’artista.

5 – 6 dicembre | Ingresso libero fino a esaurimento posti

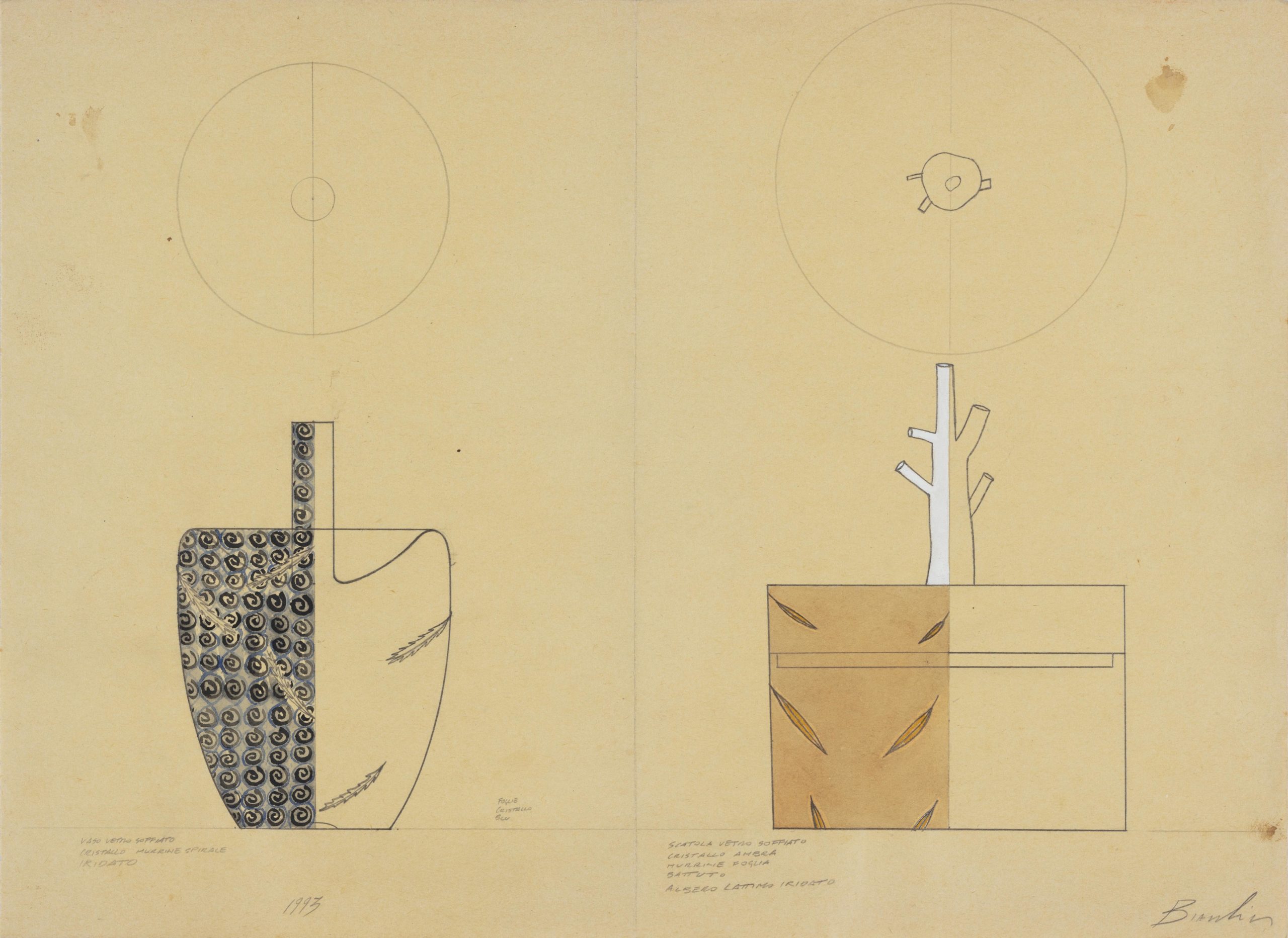

Vetro e Arti Decorative alla Biennale di Venezia. 1912–1930

In concomitanza con la mostra allestita alle Stanze del Vetro, sulla presenza dell’arte muranese alla Biennale d’arte di Venezia fin dagli inizi del Novecento, il Centro Studi del Vetro riunisce storici ed esperti del vetro per approfondire alcuni aspetti di questa straordinaria vicenda. Al centro del convegno, non solo le figure chiave dell’arte vetraria veneziana e il successo di critica di alcune delle opere più iconiche ma anche la scelta di colori e forme operata da artisti del calibro di Hans Stoltenberg Lerche, Teodoro Wolf Ferrari, Guido Balsamo Stella e Vittorio Zecchin.

h 09:30 | Ingresso libero fino a esaurimento posti

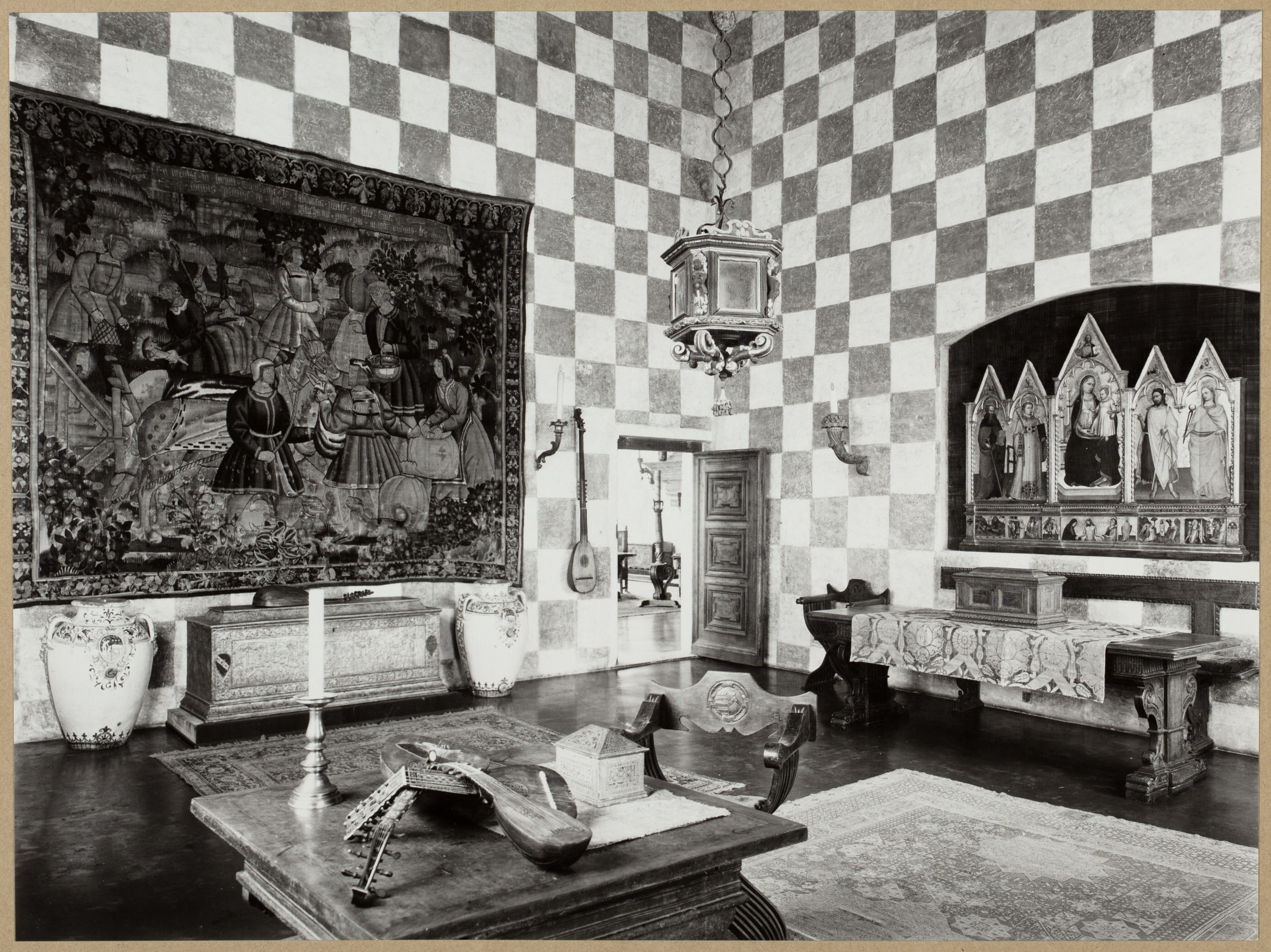

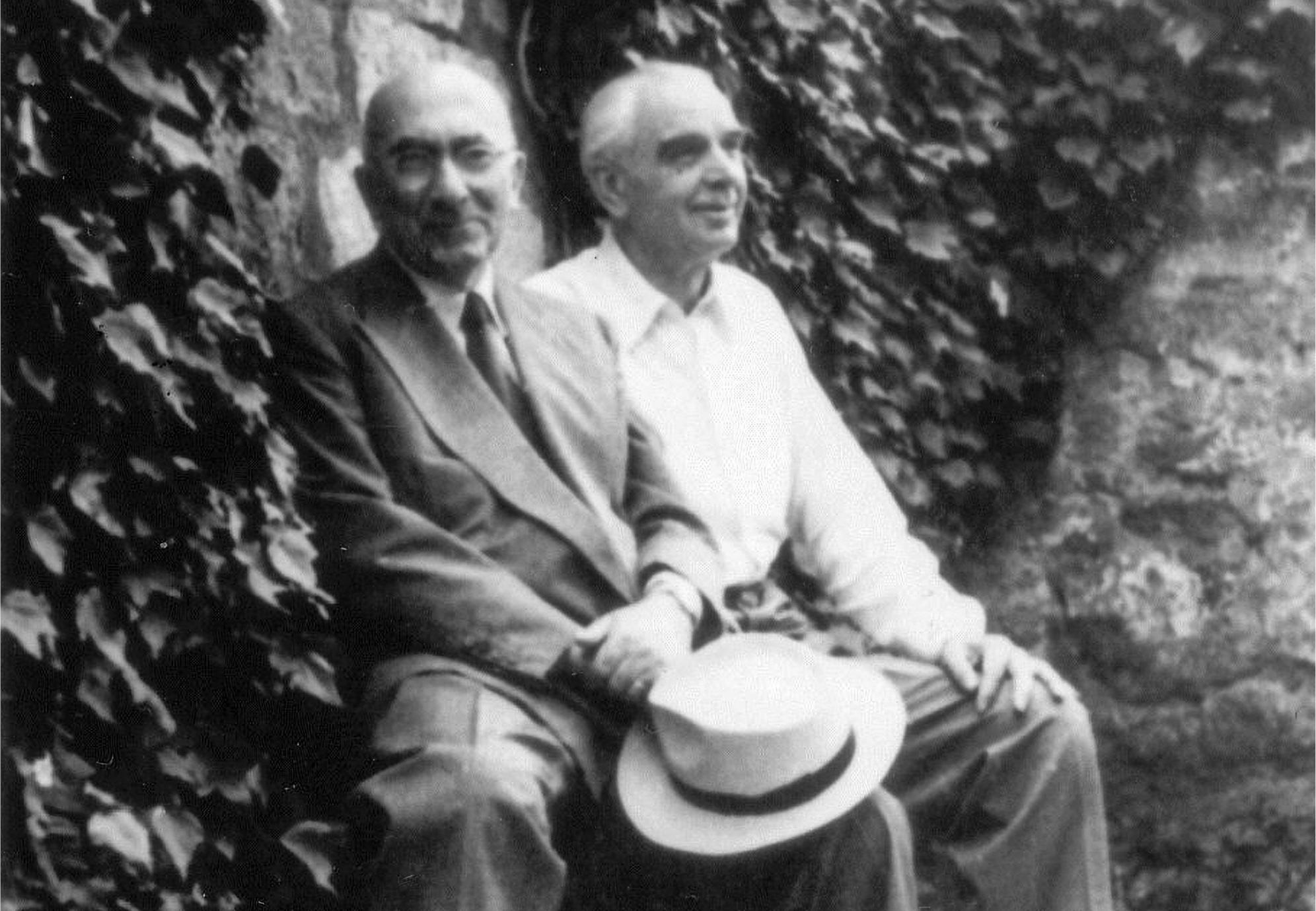

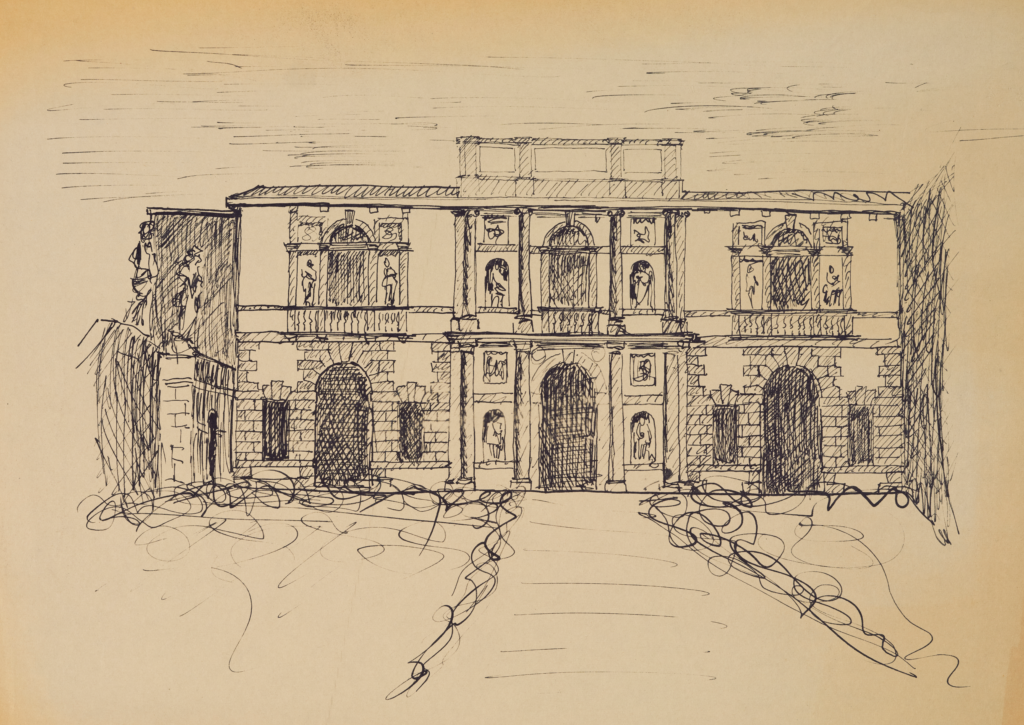

Tomaso Buzzi architetto di Vittorio Cini

Valerio Terraroli, docente dell’Università di Verona e tra i massimi studiosi dell’opera del geniale e visionario architetto lombardo, durante la conferenza presso il Castello di Moneselice, che si tiene alle ore 11, racconta lo speciale rapporto tra Tomaso Buzzi e Vittorio Cini. In particolare si sofferma sui lavori per la villa di Montericco, per la Galleria di Palazzo Cini a Venezia e per un’altra illustre dimora storica di proprietà di Cini: il complesso monumentale del Castello di Monselice e Villa Duodo Balbi Valier, di cui l’archivio dell’Istituto di Storia dell’Arte conserva “pensieri”, progetti e schizzi originali.

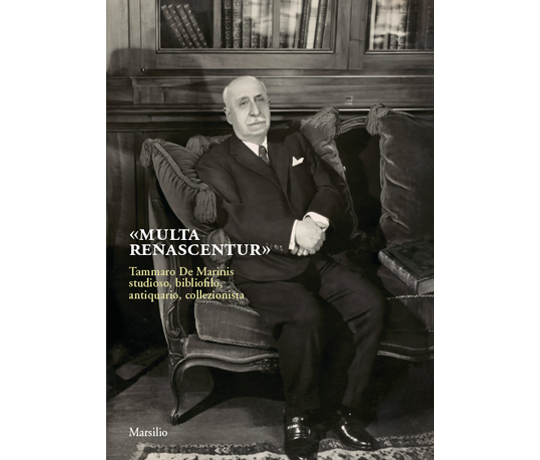

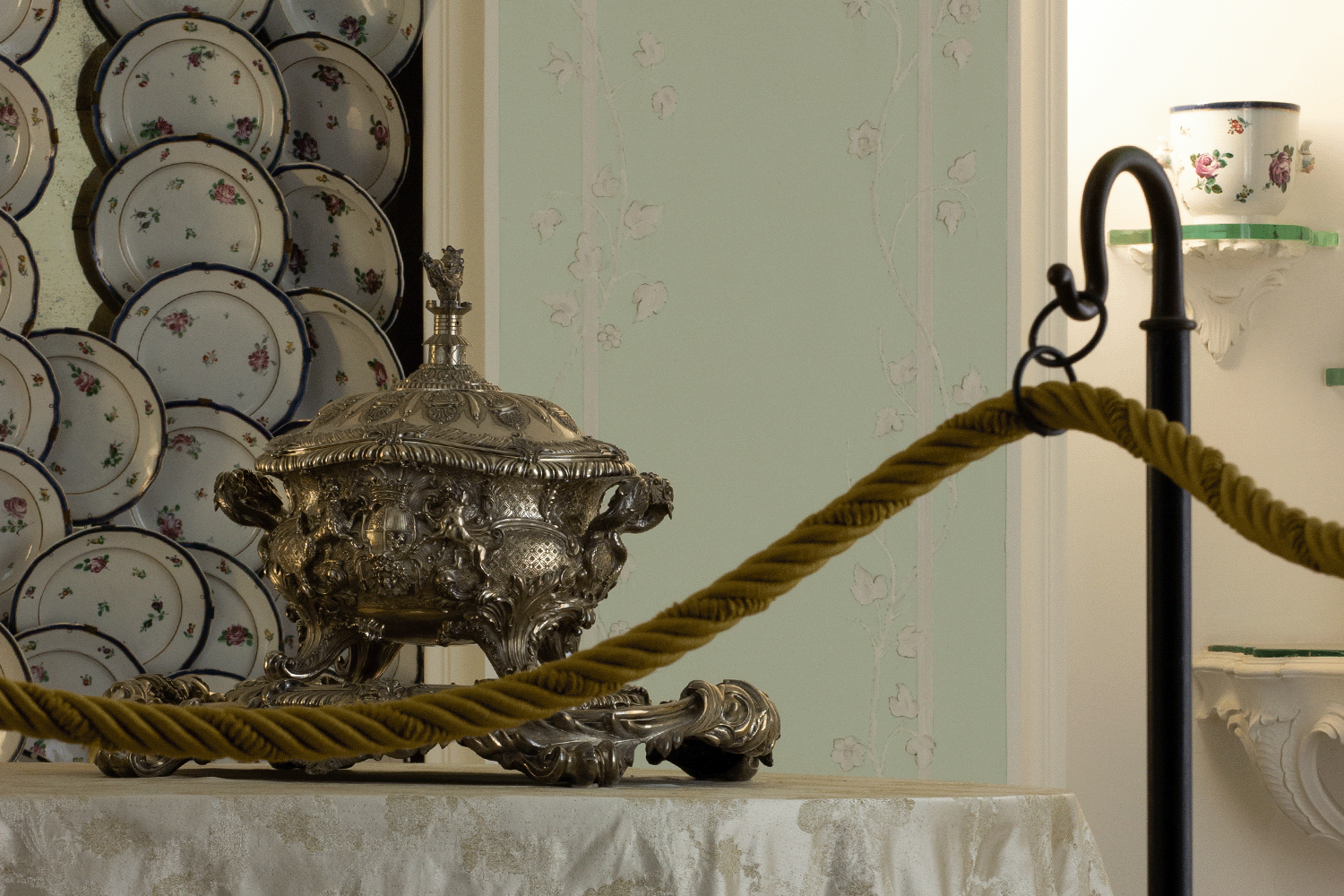

Tra Vittorio Cini e il geniale e visionario architetto lombardo Tomaso Buzzi (1900-1981), definito a suo tempo “il più colto degli architetti”, vi fu una lunga e affettuosa consuetudine che rimontava alla consolidata amicizia di Buzzi con il conte Cini a partire dagli anni Trenta, quando l’architetto era intervenuto nella progettazione degli interni della sua villa di Montericco a Monselice (1938-1942). Sono questi gli anni di piena affermazione di Tomaso Buzzi sul fronte dell’edilizia privata: egli è il colto progettista, il rispettoso restauratore e il raffinato designer di dimore e giardini della borghesia trionfante e della più aggiornata aristocrazia, divenendone sensibile arbiter elegantiae, capace di coniugare sofisticato storicismo, gravido di citazioni antiquarie e ambientazioni ‘in stile’, con le suggestioni novecentiste e decò della Milano degli anni Venti. Tra i numerosi committenti – il gotha delle personalità dell’economia, della politica, della cultura – molti sono quelli legati a Vittorio Cini per affari, amicizia, relazioni intellettuali, collezionismo: dai Volpi di Misurata all’antiquario Alessandro Contini Bonacossi, dal ministro Giovanni Gentile al mercante bibliofilo e studioso Tammaro de Marinis. Per Cini, Tomaso Buzzi sarà l’architetto di riferimento, in grado di dare voce alle istanze di rinnovamento espresse nelle numerose dimore: nei primi anni Quaranta, contestualmente alla sistemazione e alla fornitura degli arredi della villa di Rimini, si situano i primi interventi di ammodernamento e aggiornamento della residenza sul Canal Grande, il Palazzo Cini, un percorso culminato nel biennio 1956-1958 con la realizzazione del salotto ovale neorococò, concepito per allestire

scenograficamente il servizio settecentesco di porcellane Cozzi, e la celebre scala a chiocciola.

Una sintonia, quella di Buzzi con il conte Cini, e con la Fondazione nata nel 1951 sull’Isola di San Giorgio, che portò l’architetto a donare alla Fondazione Cini centotrentotto disegni, tra cui capricci, vedute, fantasmagorie, scene di feste, cerimonie, concerti ‘veneziani’, recentemente esposti nella mostra Venezia è tutta d’oro. Tomaso Buzzi: disegni “fantastici” (1948 – 1976), a cura di Valerio Terraroli, allestita nel 2021 nei suggestivi spazi della Biblioteca del Longhena a quarant’anni dalla scomparsa di questo protagonista assoluto del gusto italiano moderno.

h 11:00 | Scarica l’invito

Istituto di Storia dell’Arte

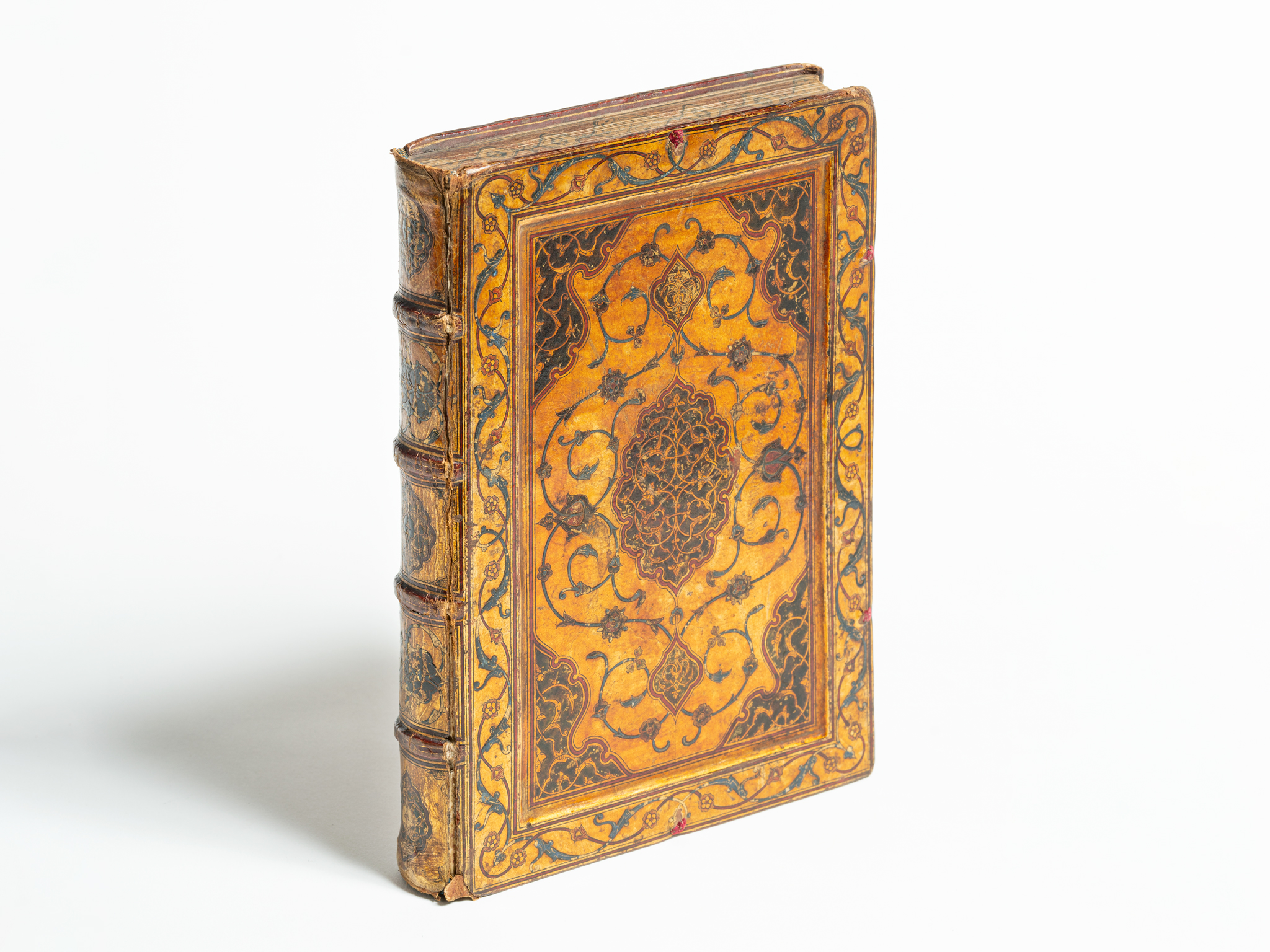

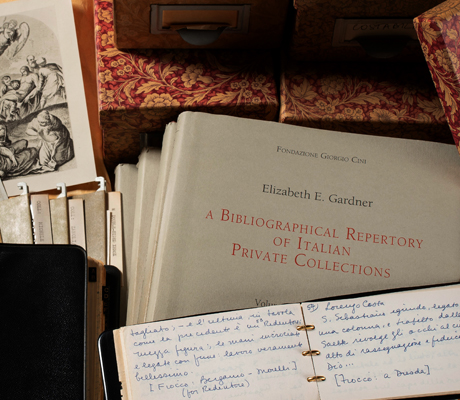

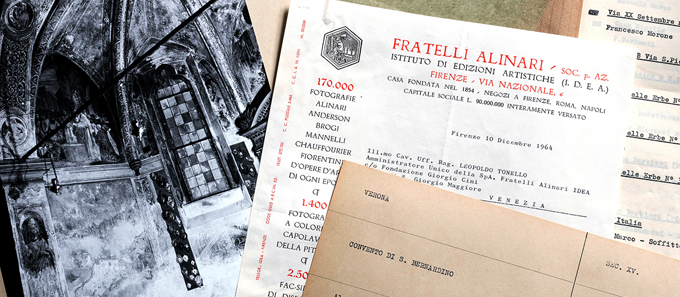

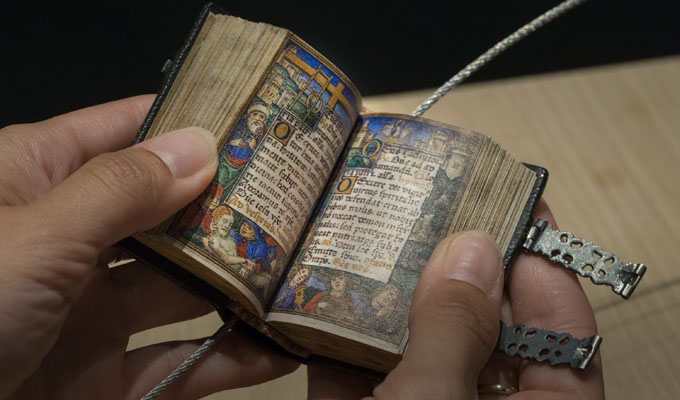

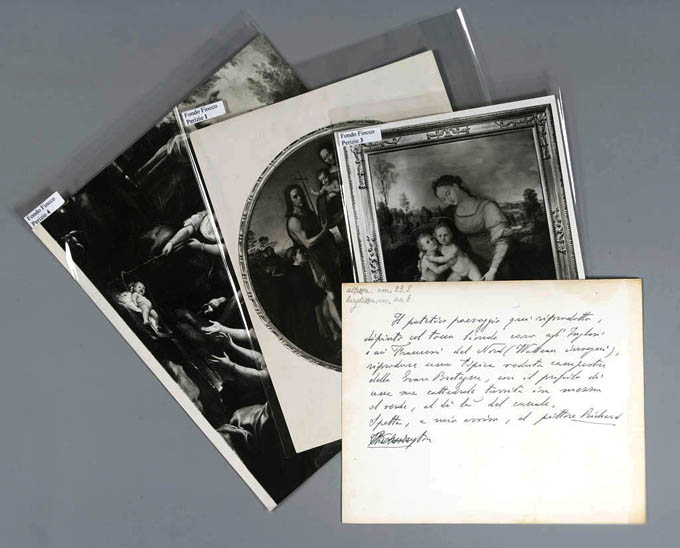

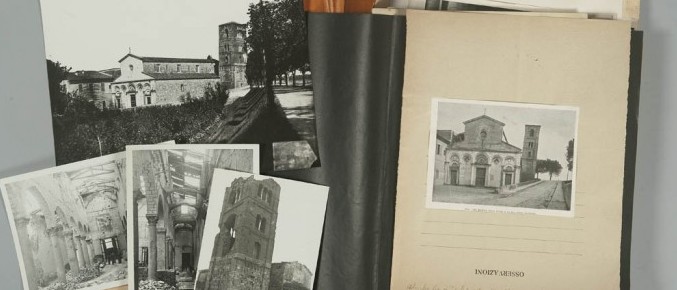

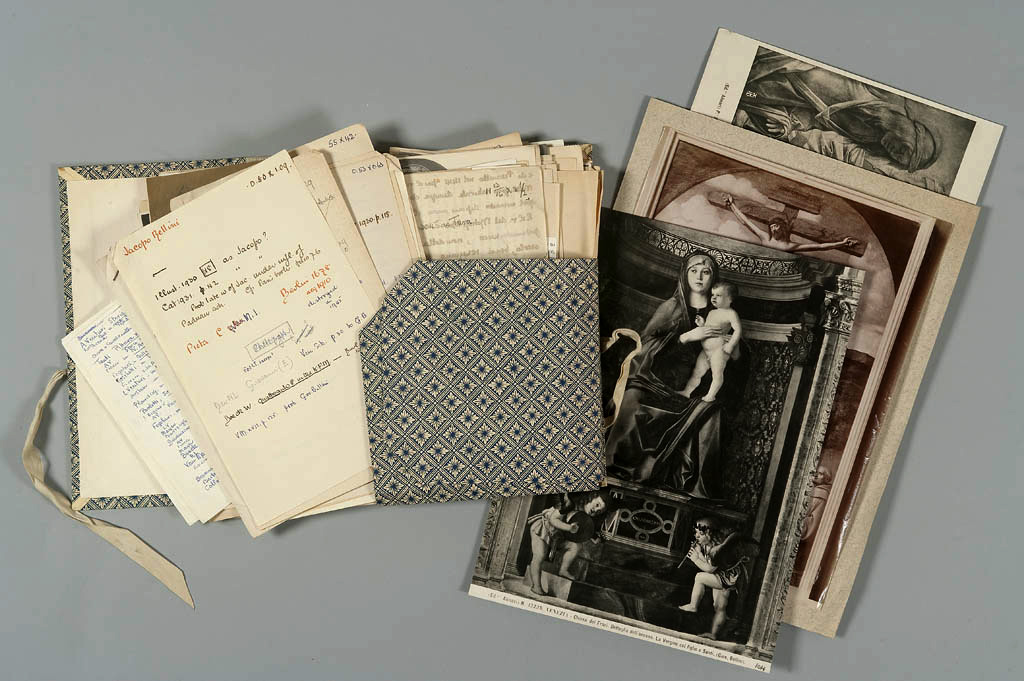

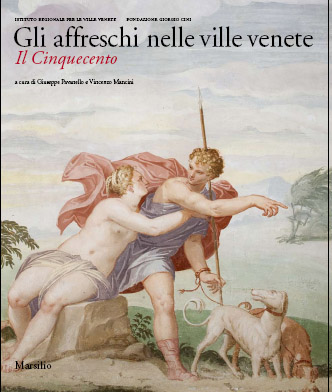

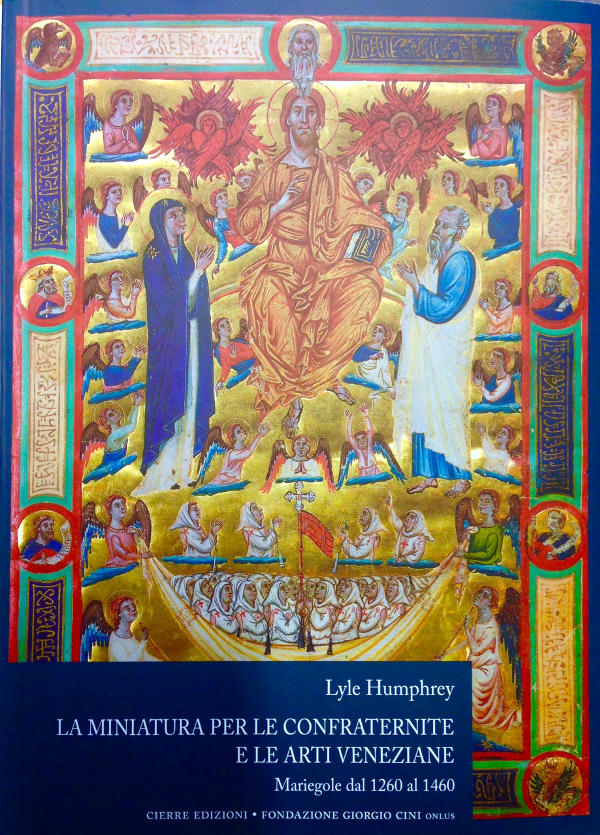

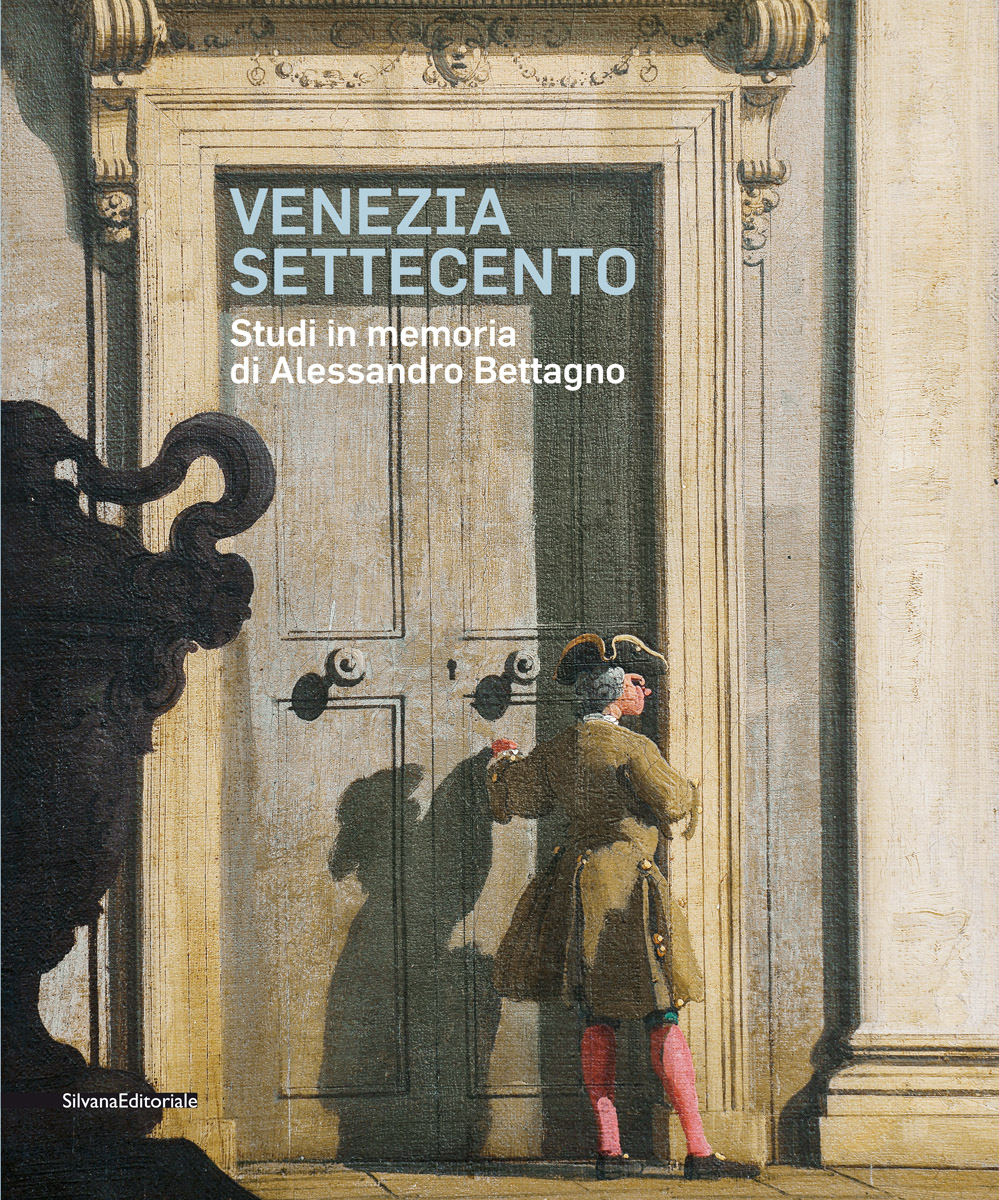

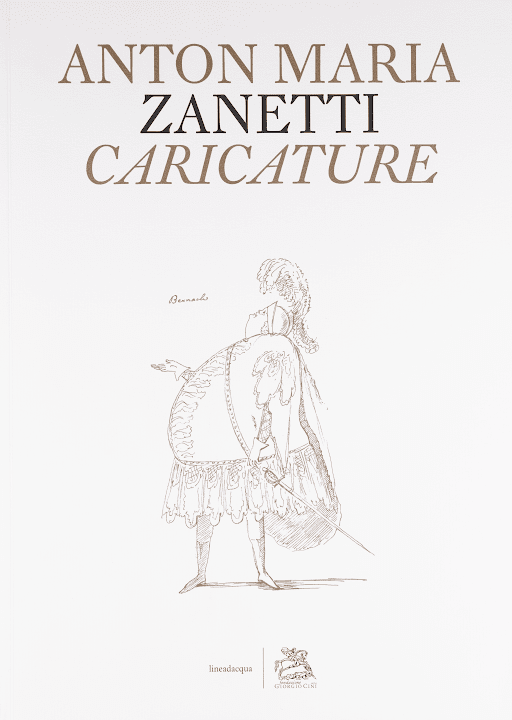

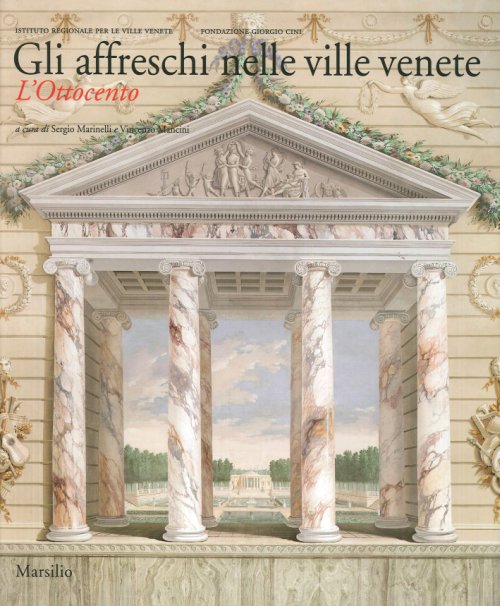

L’Istituto di Storia dell’Arte promuove incontri e convegni di studi, custodisce un importante nucleo di opere d’arte (soprattutto disegni, dipinti, miniature e libri antichi) conserva fondi storici dei grandi studiosi di arte veneta, promuove una serie di pubblicazioni (riviste, collane di volumi, repertori) e organizza mostre d’arte antica, moderna e contemporanea.

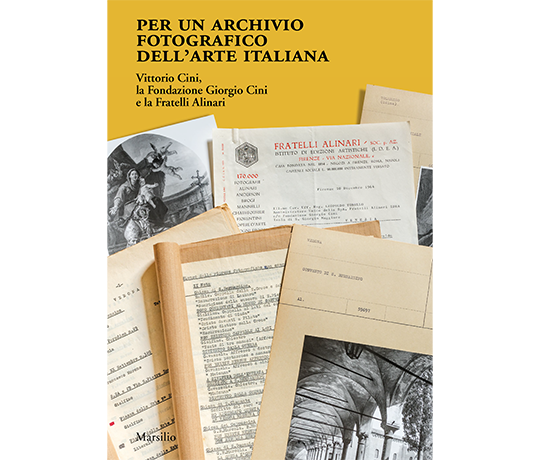

L’Istituto di Storia dell’Arte nasce nel 1954 per iniziativa di Giuseppe Fiocco, grazie a un accordo tra l’Università di Padova e la Fondazione Giorgio Cini, un organismo nella tradizione degli Istituti di storia dell’arte tedeschi. Viene presentato ufficialmente in occasione del XVIII Congresso Internazionale di Storia dell’Arte tenutosi a Venezia nel 1955. Fin dall’inizio viene avviata la costituzione dei fondi librari, anzitutto con l’acquisizione della Biblioteca Fiocco, e della fototeca. Negli anni Sessanta entrano, per dono di Vittorio Cini, le cospicue collezioni di opere d’arte connesse con le ricerche dell’Istituto. All’istituto afferiscono la fototeca (con un imponente fondo storico fotografico), la biblioteca (una delle più grandi, per volumi custoditi, nell’ambito dell’arte) e dal 2012 il Centro Studi del Vetro, oltre alle collezioni di Palazzo Cini a San Vio.

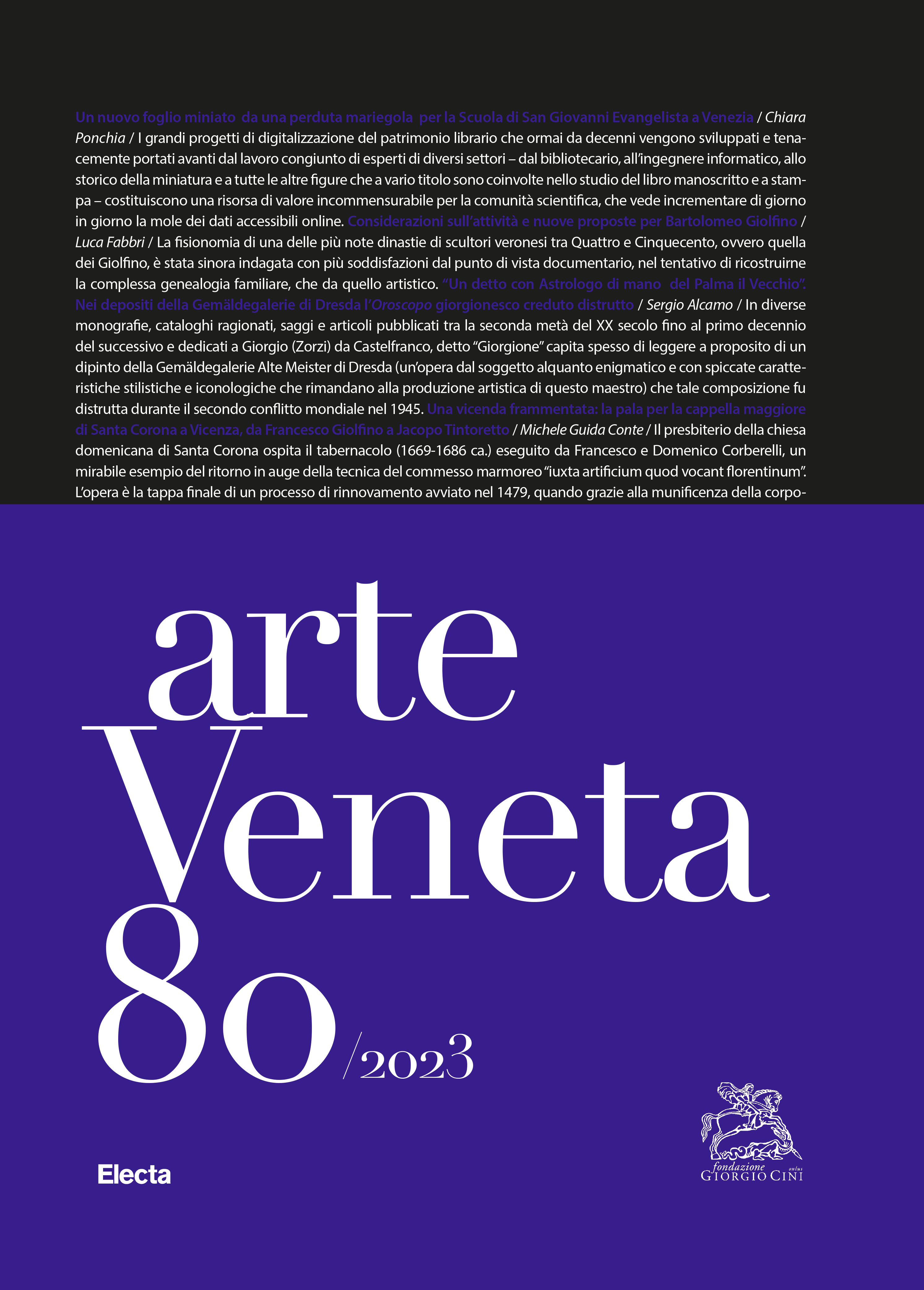

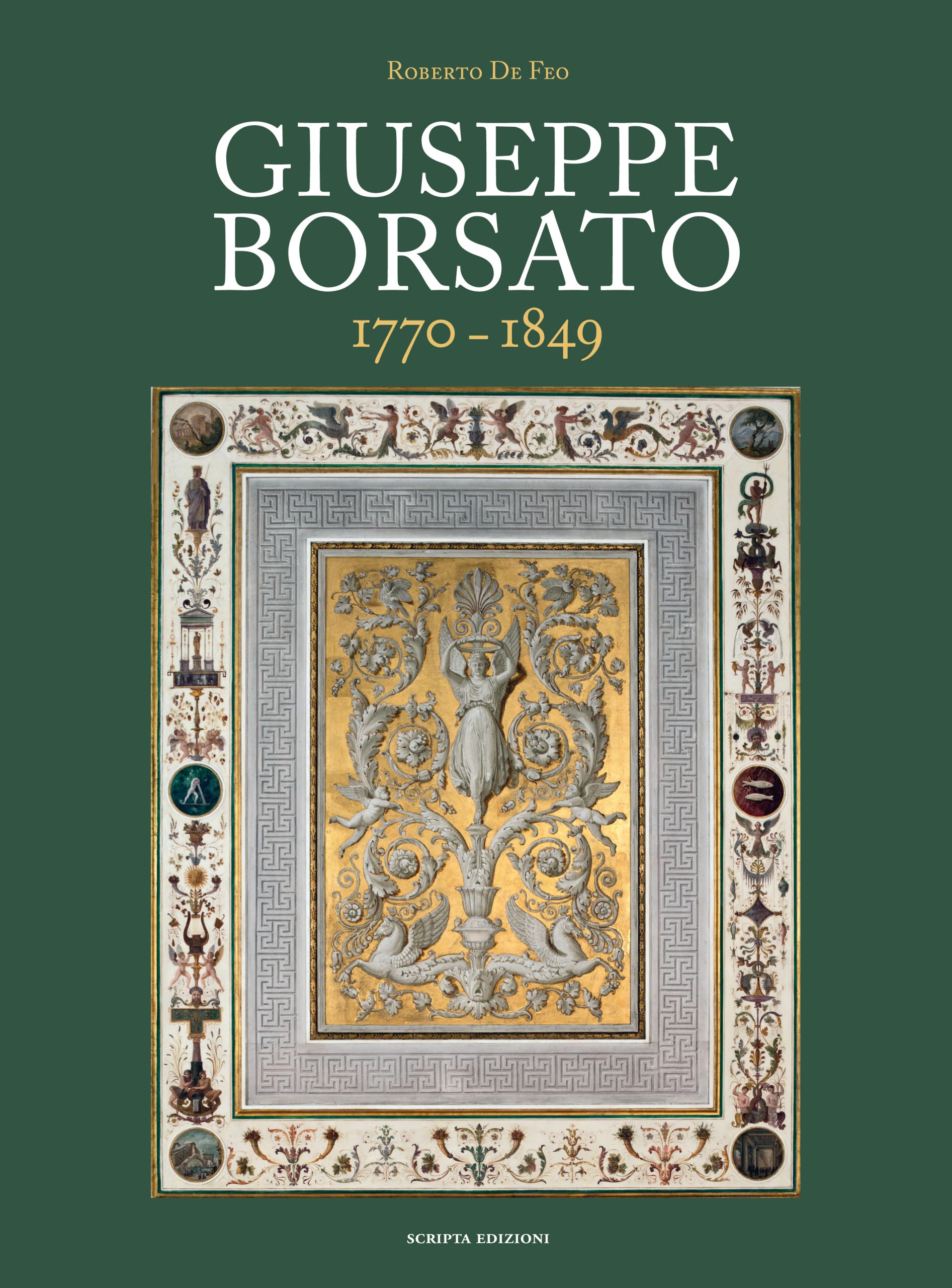

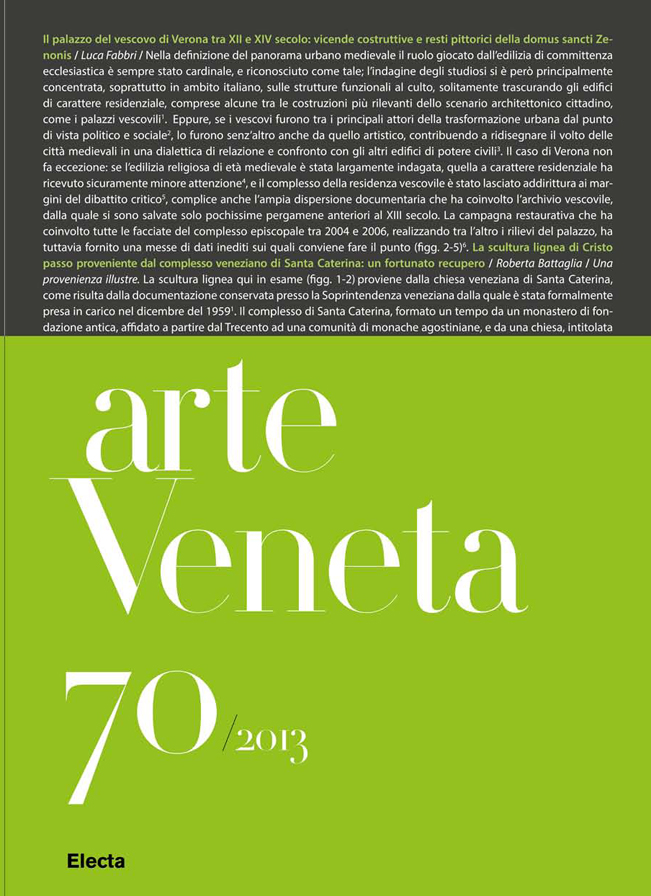

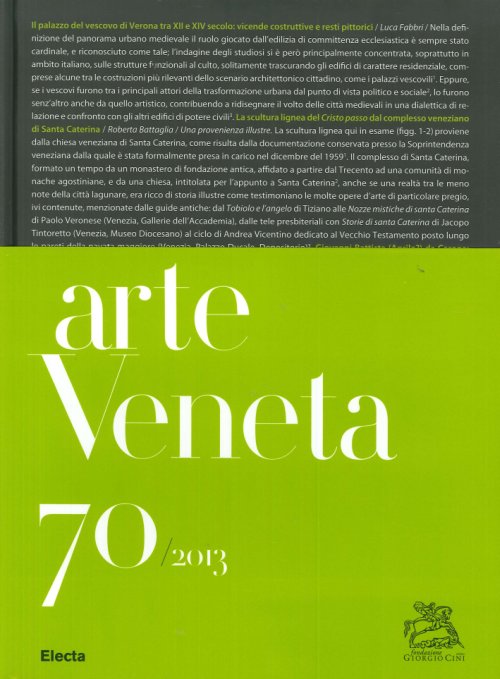

L’Istituto cura due riviste scientifiche di classe A, riconosciute dall’ANVUR. Si tratta di Arte Veneta, fondata nel 1947 (con la direzione di Rodolfo Pallucchini) e Saggi e Memorie di Storia dell’Arte, che dal 1957 ospita contributi sull’arte italiana ed europea con un taglio interdisciplinare.

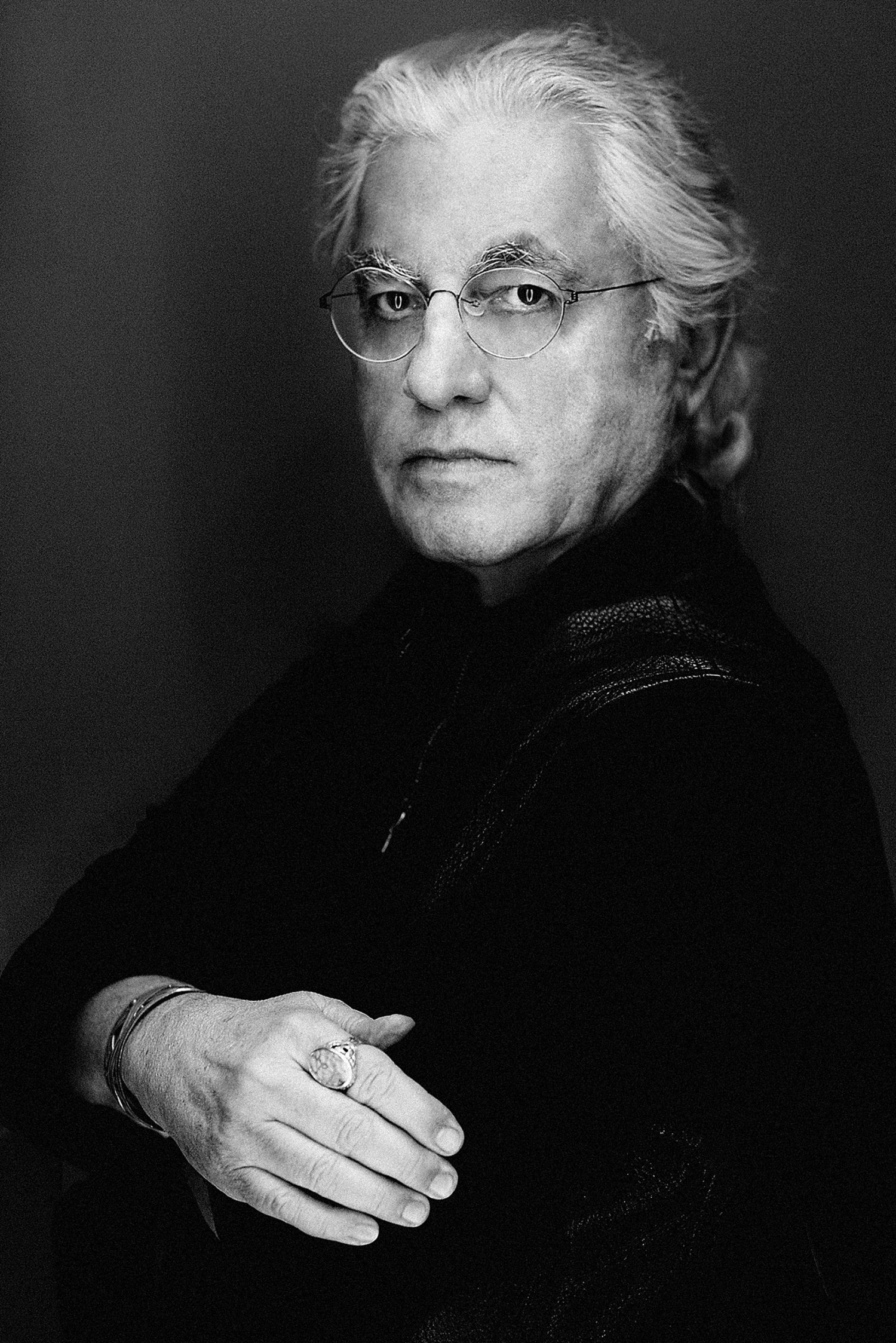

Dal 2013 l’Istituto è diretto da Luca Massimo Barbero.

721° mostra del Cavallino “Anticipazioni memorative. Anselmi-Costalonga-Fulgenzi-Patelli-Perusini”, 1970: provini con immagini dell’inaugurazione.

Fondato nel 1954, l’Istituto promuove e sostiene la ricerca nell’ambito della storia dell’arte, in particolare veneta. Custodisce un importante nucleo di opere d’arte e archivi documentari e fotografici. Produce pubblicazioni scientifiche e organizza mostre d’arte antica, moderna e contemporanea.

-

Convegni e seminari

-

Convegni e seminari

-

Convegni e seminari

-

Mostre

22.11.19 — 08.03.20

-

Convegni e seminari

-

Convegni e seminari

-

Convegni e seminari

-

Mostre

-

Convegni e seminari

-

Convegni e seminari

-

Convegni e seminari

-

Mostre

09.10.15 — 10.01.16

-

Mostre

-

Convegni e seminari

-

Concerti e spettacoli

-

Eventi

-

Convegni e seminari

Biblioteche, Fototeca e Archivi

CENTRO STUDI DEL VETRO

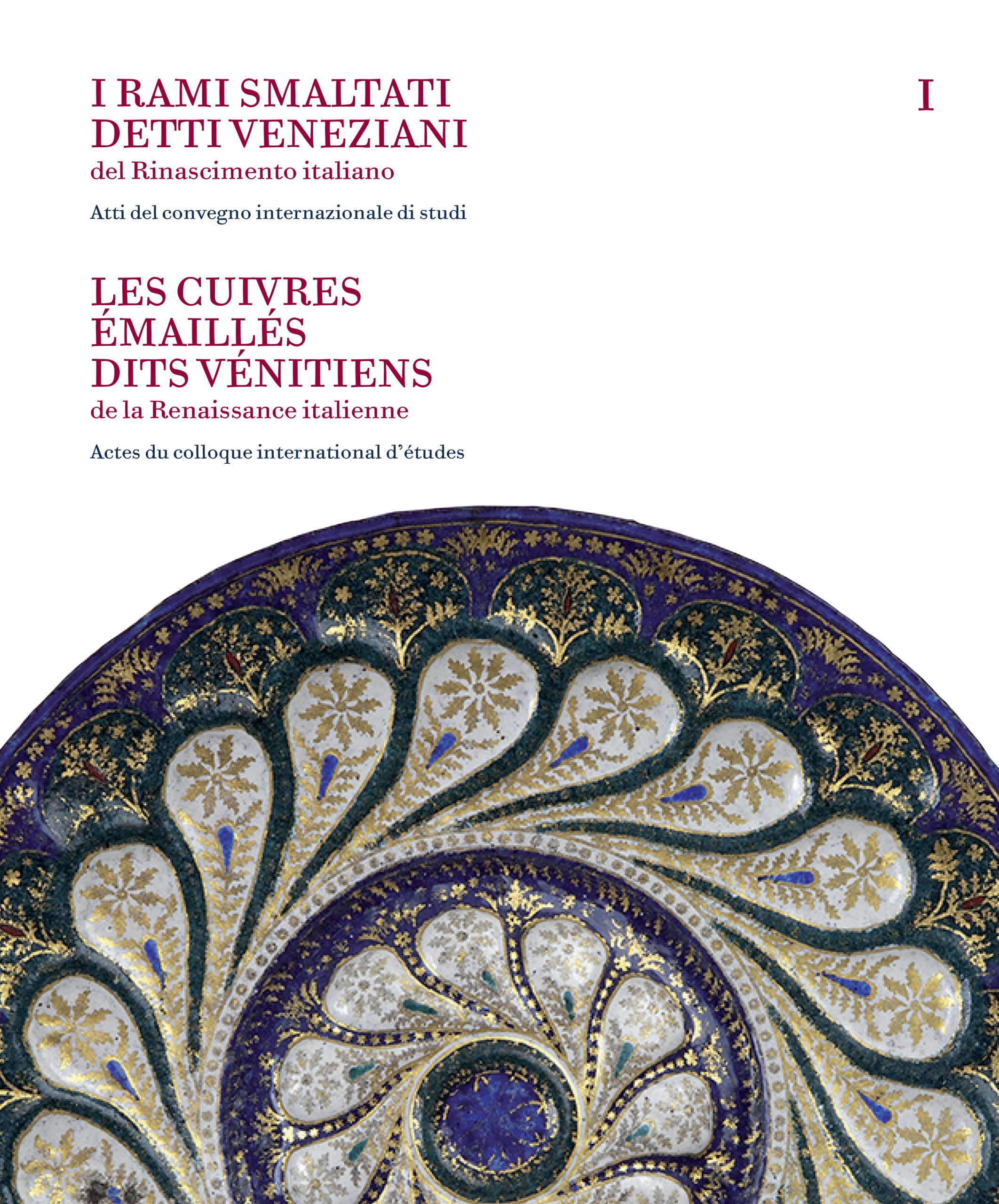

Il Centro Studi del Vetro, nato nel 2012 in partnership con Pentagram Stiftung, è oggi il più importante archivio generale del vetro veneziano. In questi anni ha raccolto preziosi nuclei documentali appartenuti alle maggiori vetrerie storiche muranesi. Con i suoi duecentocinquanta mila documenti, tra disegni, schizzi e progetti esecutivi, il Centro rappresenta un unicum nel suo genere. Il corpus dei fondi grafici è affiancato da fotografie d’epoca, carteggi, album, libri d’oro e preziosi cataloghi. A questo si aggiungono registri di magazzino e spedizioni, brevetti e fatture, materiali preziosi per ricostruire la storia delle attività vetrarie.

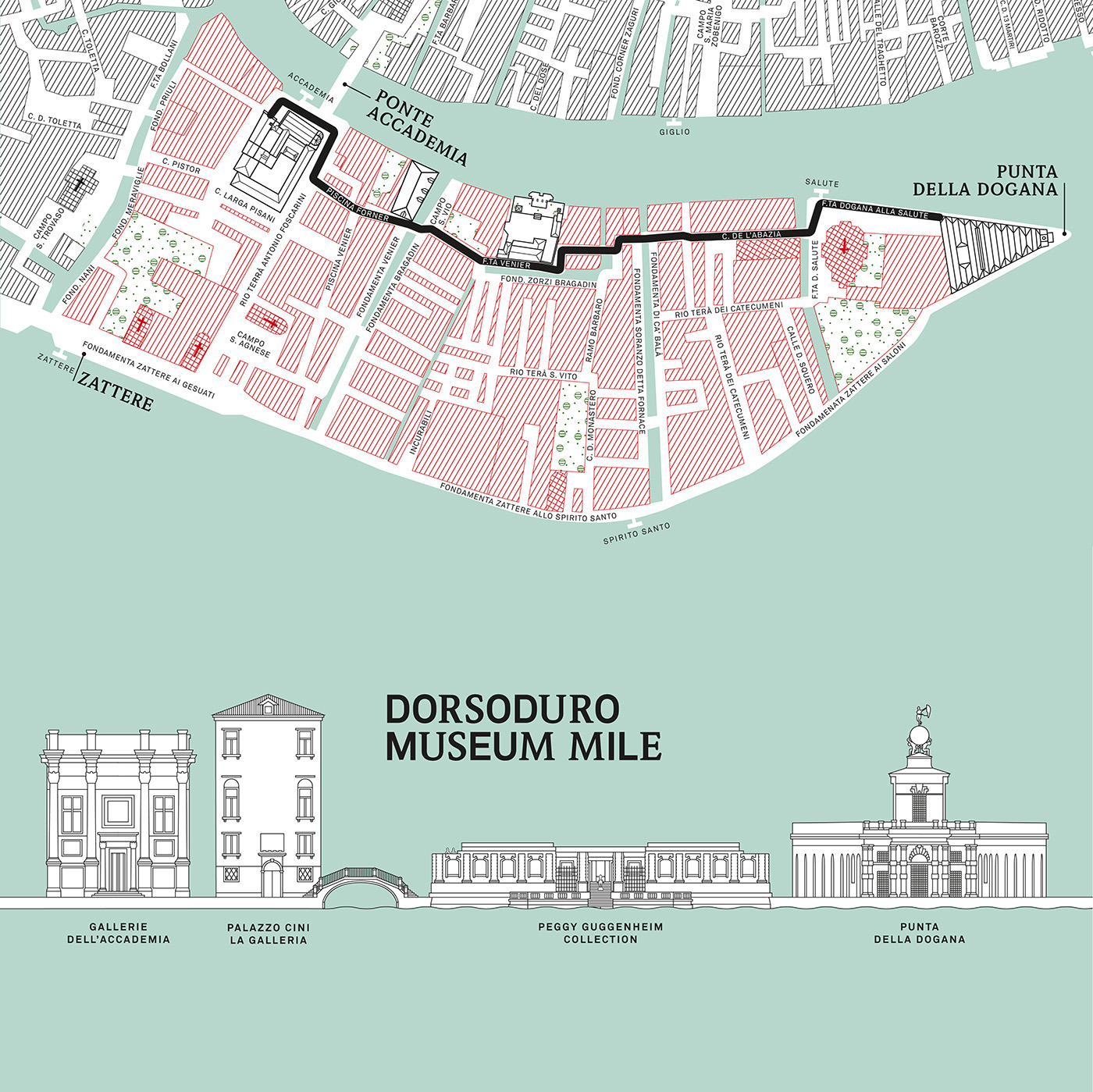

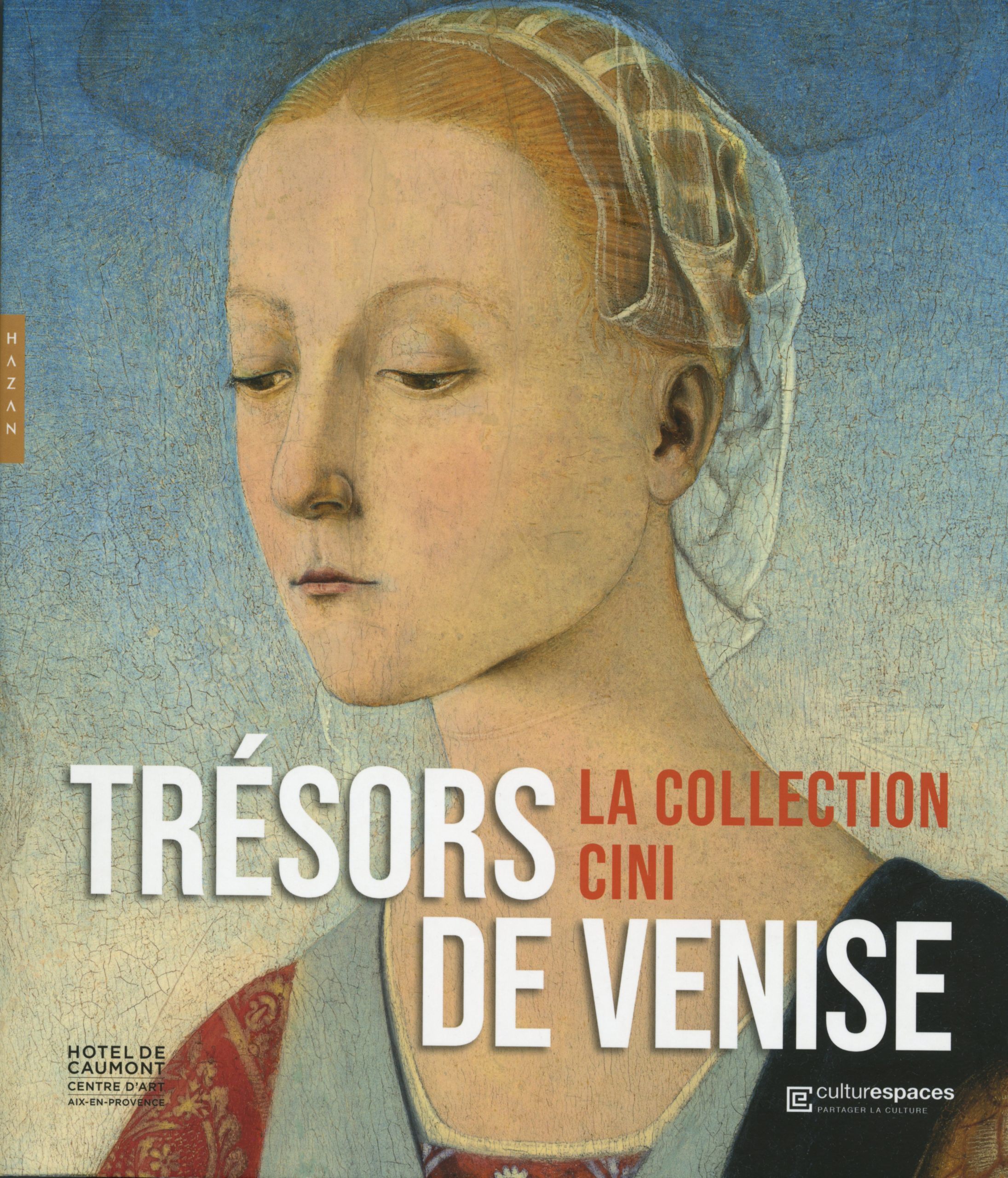

PALAZZO CINI

La Galleria di Palazzo Cini, raffinata casa-museo a San Vio, nel Sestiere di Dorsoduro, è stata riaperta dal 2014 e ospita mostre di arte antica e contemporanea. Sorta nel 1984, custodisce un prezioso nucleo della raccolta d’arte antica di uno dei più importanti collezionisti del novecento italiano: l’imprenditore e filantropo Vittorio Cini (1885-1977).

La maraviglia del mondo – Leandro Bassano (1557-1622)

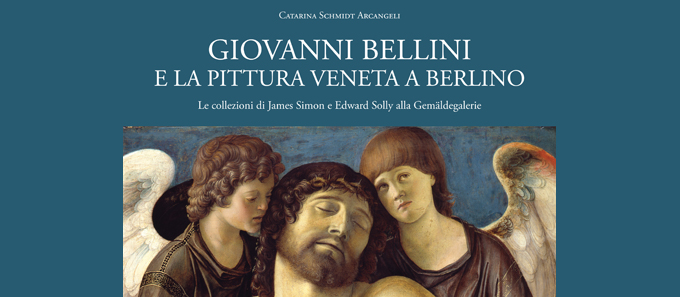

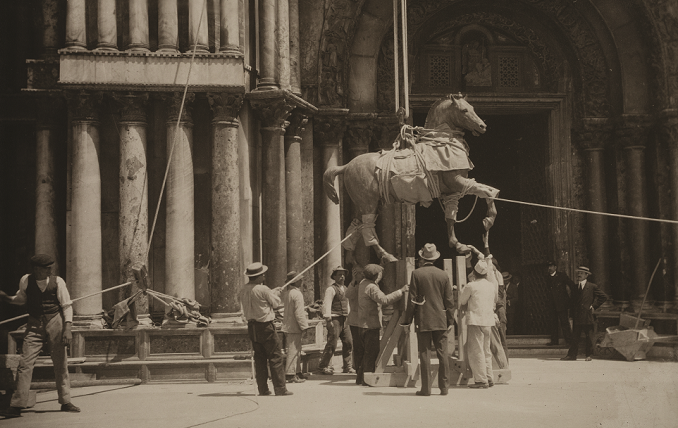

Il convegno, promosso dall’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini in collaborazione con il Centro Tedesco di Studi Veneziani e ideato in occasione del quarto centenario dalla morte, è dedicato a Leandro Bassano, quarto figlio del celeberrimo Jacopo, formatosi nella bottega del padre ma che sviluppò presto un proprio stile pittorico, con l’adozione di un colorismo più freddo e con un’enfasi sul disegno in contrasto con lo stile più aperto di Jacopo e del fratello maggiore Francesco. Oltre che nella produzione di grandi pale d’altare, come Il miracolo di santa Lucia (1596) in San Giorgio Maggiore e di altre pitture a destinazione sacra, Leandro fu anche coinvolto nel rinnovamento di Palazzo Ducale. Soprattutto, però, eccelleva nella ritrattistica. Realizzò i ritratti dei dogi regnanti Marino Grimani, Leonardo Donà, Giovanni Bembo e Antonio Priuli, di ambasciatori veneziani, cardinali e patriarchi, di principi stranieri e di celebri scienziati, tra cui un ritratto di Galileo Galilei oggi perduto, caratterizzati da una modalità di rappresentazione insolitamente naturalistica per l’epoca, che li pone stilisticamente alle soglie del Barocco. Della sua folta schiera di allievi solo Tiberio Tinelli (1586-1638) e Pedro Orrente (1580-1645), il “Bassano spagnolo”, sono stati finora identificati con precisione; altri allievi attendono di essere riconosciuti. Nuove fonti non ancora prese in considerazione, sia documenti d’archivio che rapporti diplomatici, potranno gettare nuova luce sulla vita e le opere di Leandro. Allo stesso modo, la fortuna di Leandro Bassano merita di essere indagata: non solo la figura di pittore come un “fenomeno europeo”, le cui opere erano rappresentate in tutte le collezioni importanti del tempo.

Oltre a questi, altri temi saranno analizzati nel corso delle tre giornate del simposio, curato da Sabine Engel della Gemäldegalerie Berlin, Stiftung St. Matthäus e da Giorgio Tagliaferro dell’Università di Warwick: dalla questione della bottega ai disegni dell’artista, dalla cultura letteraria ai rapporti con la committenza.

Le giornate del convegno, organizzato con il supporto della Fritz Thyssen Stiftung, saranno ospitate al Centro Tedesco di Studi Veneziani il 3 e 5 luglio e alla Fondazione Giorgio Cini il 4 luglio 2024.

Il giorno 4 luglio è prevista la diretta sul canale Youtube della Fondazione Giorgio Cini a questo indirizzo

Nino Barbantini (1884-1952). Tra museografia e critica d’arte

Il giorno 29 maggio alle ore ore 11:00, nell’Aula Businaro del Castello di Monselice, verranno presentati gli Atti del Convegno di Studi Nino Barbantini (1884-1952). Tra museografia e critica d’arte pubblicati nella rivista “Saggi e Memorie“, preziosa pubblicazione scientifica edita dall’Istituto per la Storia dell’Arte della Fondazione.

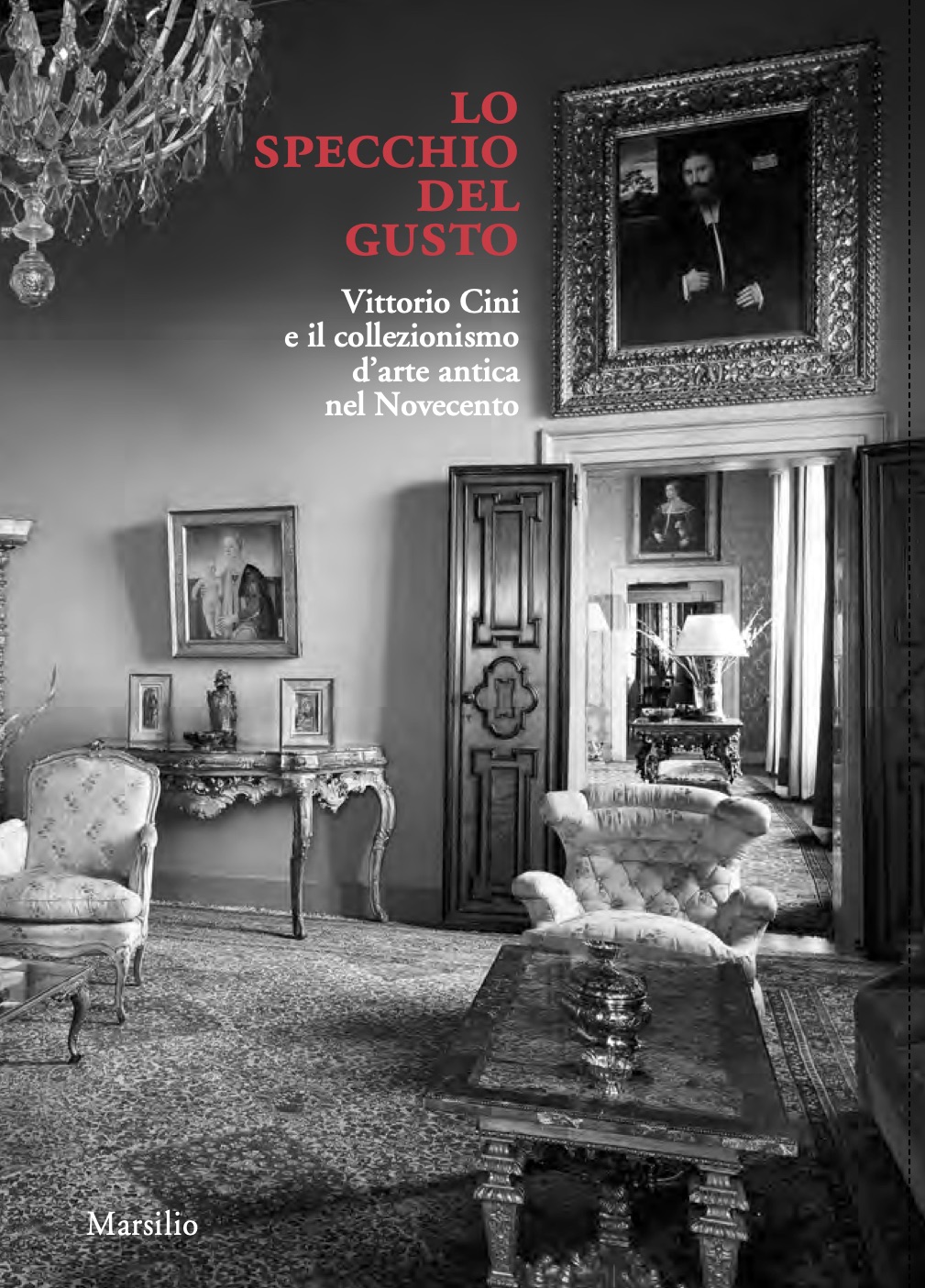

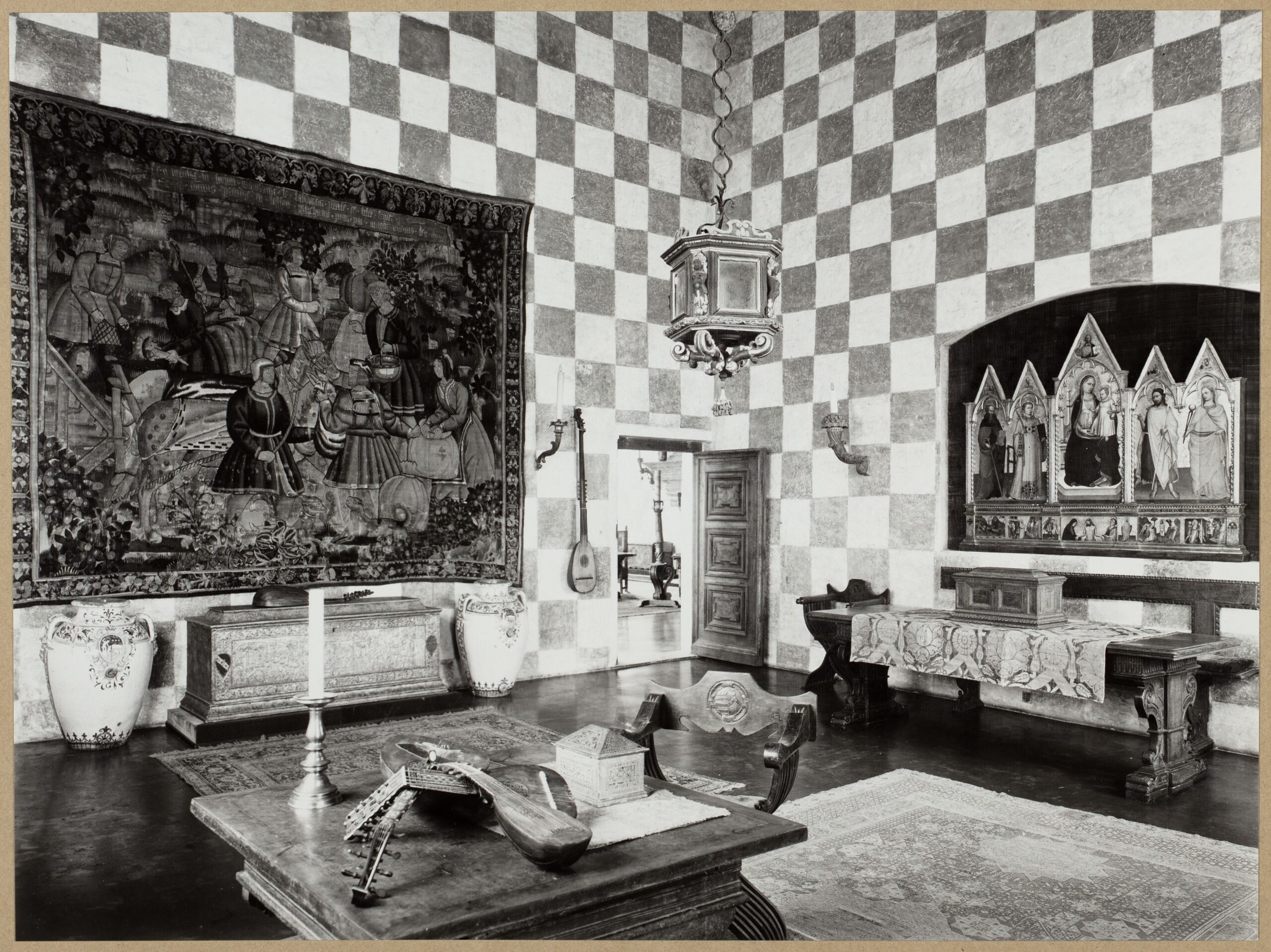

Il volume documenta i temi trattati nelle due giornate di studi dedicate a Barbantini (Castello di Monselice, 18 e 19 ottobre 2022), figura di primo piano della museografia in Italia dei primi decenni del Novecento e protagonista indiscusso della vita culturale veneziana. In particolare è trattato il rapporto tra Barbantini, Vittorio Cini e il Castello di Monselice: alla metà degli anni Trenta Barbantini fu infatti prescelto da Cini come responsabile del progetto di restauro e allestimento della dimora monselicense, che con le sue collezioni d’arte costituisce lo specchio delle scelte di gusto operate da Barbantini per l’imprenditore collezionista ferrarese, con il quale condivise un lungo e fraterno sodalizio culturale. I testi pubblicati nel volume indagano inoltre la poliedrica personalità di Barbantini ricostruendo l’intreccio tra museografia, esposizioni e critica d’arte, presentando gli allestimenti da lui promossi alla luce della museografia contemporanea e approfondendo infine i rapporti con studiosi, colleghi e artisti nel variegato e fecondo clima culturale e intellettuale della Venezia della prima metà del Novecento.

All’incontro, promosso dalla Fondazione Giorgio Cini, in collaborazione con la Regione del Veneto, interverranno Renata Codello, Segretario Generale della Fondazione e Luca Massimo Barbero, direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte; il sindaco di Monselice Giorgia Bedin, gli assessori regionali Francesco Calzavara e Cristiano Corazzari, la presidente della sesta commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Veneto Francesca Scatto; l’Amministratore Unico Veneto Edifici Monumentali s.r.l.. Aldo Rozzi Marin. L’incontro sarà presentato dallo storico dell’arte e docente emerito Sileno Salvagnini.

SALUTI

Aldo Rozzi Marin

Amministratore Unico Veneto Edifici Monumentali s.r.l.

Francesco Calzavara

Assessore alla Programmazione, Attuazione programma, Rapporti con Consiglio regionale, Bilancio e patrimonio, Affari generali, EE.LL. della Regione Veneto

Francesca Scatto

Presidente della sesta commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Veneto

Cristiano Corazzari

Assessore al Territorio, Cultura, Sicurezza, Flussi migratori, Caccia e pesca della Regione Veneto

Giorgia Bedin

Sindaco della città di Monselice

Renata Codello

Segretario Generale Fondazione Giorgio Cini

INTRODUCE

Luca Massimo Barbero

Direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte Fondazione Giorgio Cini

PRESENTA

Sileno Salvagnini

Docente Ordinario Emerito

RSVP: [email protected]

«Saggi e Memorie di storia dell’arte» 46

- Alessandro Serrani, Sull’asse Bologna-Padova-Venezia: un’inaspettata relazione fra Pietro Lombardo e Marco Zoppo

- Elena Pizzolitto, Il catalogo aggiornato delle edizioni a tema cartografico di Giovanni Andrea Vavassore

- Stefano Colombo, Strappi: il restauro degli affreschi di Carlo Innocenzo Carloni a Palazzo Grassi

- Alberto Cibin, La decorazione del medaglione centrale nell’Aula Magna del Palazzo del Bo: costruzioni identitarie in età risorgimentale nell’ateneo patavino

- Matteo Salomone, Il vero e il simbolo. Santo Saccomanno scultore “internazionale” nella Genova di secondo Ottocento

- Alice S. Legé, Irène Cahen d’Anvers et la Petite fille au ruban bleu. Biographie d’un tableau de Renoir

- Stefania Cretella, La S.A.L.I.R. e Guido Balsamo Stella: storia di una collaborazione artistica attraverso l’archivio della manifattura

Atti del convegno di studi Nino Barbantini (1884-1952). Tra museografia e critica d’arte

Monselice, Complesso Monumentale Rocca di Monselice 18-19 ottobre 2022

- Donata Levi, Musei civici nel primo dopoguerra. Il ruolo di Nino Barbantini

- Alice Cutullè, Una “fraternità fedele”: Nino Barbantini e Gino Fogolari

- Marta Nezzo, “Vorrei anch’io non riposare”: il legame fra Ugo Ojetti e Nino Barbantini

- Alberto Craievich, Il Settecento di Barbantini

- Marta Boscolo Marchi, Nino Barbantini e l’arte asiatica. L’attività per il Museo d’Arte Orientale “Marco Polo”

- Antonella Chiodo, Alessandro Martoni, Nino Barbantini al castello di Monselice. Restauro, allestimento e genesi del collezionismo di Vittorio Cini

- Mauro Natale, Barbantini e la mostra ferrarese del 1933

- Marsel Grosso, “Lo stile di Barbantini” e la mostra di Tiziano del 1935

- Elisabetta Barisoni, Nino Barbantini critico d’arte a Ca’ Pesaro. Dall’estetica della gioventù alle grandi retrospettive degli anni venti e trenta

- Rosa Barovier Mentasti, Maestri vetrai e artisti del vetro nelle mostre capesarine di Barbantini

- Sileno Salvagnini, Nino Barbantini: Biennali Bibliografia di Nino Barbantini a cura di Nico Stringa

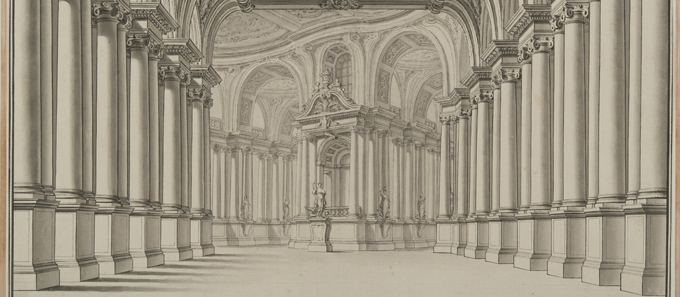

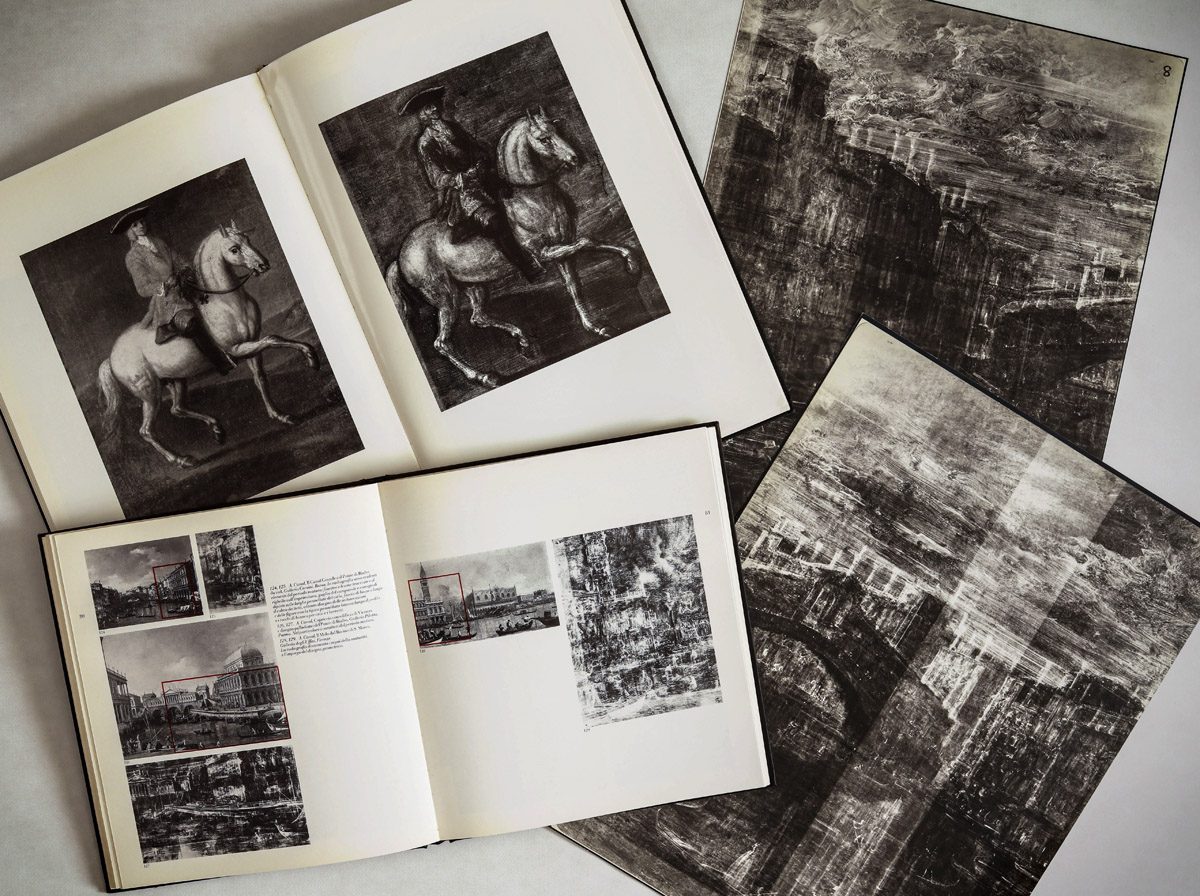

Antonio Guardi. I Fasti veneziani

L’album dei cosiddetti “Fasti veneziani” di Antonio Guardi è uno dei capolavori del disegno veneto del Settecento. Rappresentanti episodi della storia della Serenissima e liberamente ispirati a dipinti realizzati prevalentemente nel Cinquecento come parte della decorazione di Palazzo Ducale ma non solo, i fogli testimoniano le prodigiose capacità metamorfiche del segno guardesco, capace di trasformare quei modelli in opere d’arte autonome ed esemplari di una via veneziana alla stagione rococò.

Il volume riproduce e analizza per la prima volta estensivamente i disegni di questo nucleo già appartenuti alla collezione di Vittorio Cini (che, con intuito e sensibilità, ne aveva quindi colto lo straordinario valore) e prende in esame gli altri dispersi in musei e raccolte di tutto il mondo. Di taluni fogli vengono inoltre nuovamente identificati i soggetti e riconosciuti i rispettivi modelli pittorici. Riprendendo la storiografia che si è occupata della questione e riannodando le intricate fila di una querelle guardesca che ha infuriato negli studi novecenteschi, l’autore propone ipotesi riguardo la natura del loro progetto originario, le finalità culturali della loro realizzazione e riconosce tecniche e stili differenti impiegati all’interno del gruppo, compatibili con un lavoro collettivo plausibile nell’ambito della bottega dei fratelli Guardi.

Libri a San Giorgio | Antonio Guardi. I Fasti veneziani

Il 7 maggio alle ore 17:00 verrà presentato il volume Antonio Guardi. I Fasti veneziani a cura di Denis Ton, Allemandi Editore. L’album dei cosiddetti “Fasti veneziani” di Antonio Guardi è uno dei capolavori del disegno veneto del Settecento. Rappresentanti episodi della storia della Serenissima e liberamente ispirati a dipinti realizzati prevalentemente nel Cinquecento come parte della decorazione di Palazzo Ducale ma non solo, i fogli testimoniano le prodigiose capacità metamorfiche del segno guardesco, capace di trasformare quei modelli in opere d’arte autonome ed esemplari di una via veneziana alla stagione rococò. Il volume riproduce e analizza per la prima volta estensivamente i disegni di questo nucleo già appartenuti alla collezione di Vittorio Cini (che, con intuito e sensibilità, ne aveva quindi colto lo straordinario valore) e prende in esame gli altri dispersi in musei e raccolte di tutto il mondo.

Presenta Fabrizio Magani, Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna

Intervengono Luca Massimo Barbero, Denis Ton e Giovanni Alliata di Montereale

Aperitivo gentilmente offerto da Distilleria Nardini 1779